Im wissenden Niemandsland

Häufig werden Kunst und Wissenschaft, insbesondere die Naturwissenschaft, als sich gegenüberstehende Antipoden gesehen. Hier das Subjekt, die persönliche Erfahrung – dort die Objektivität, das überpersönliche Wissen. Einzelfall vs. Gesetz. Auch der Philosoph Bertrand Russell brachte die beiden nicht zusammen. Bei ihm war die Kunst am wenigsten griffig in seiner Dreiteilung zwischen Wissenschaft, Kunst und Glaube.

„Für Russell war die Wissenschaft auf der einen Seite: das, was wir glauben zu wissen“, erklärt die Philosophin und Künstlerin Marion Elias von der Universität für angewandte Kunst in Wien im Gespräch mit APA-Science. „Auf der anderen stand die Religion: das, was wir glauben. Die Kunst war für ihn in einem Niemandsland dazwischen.“ Einen Gegensatz gebe es zwischen Kunst und Wissenschaft nicht per se. „Wir dürfen uns in der Kunst öfter irren. Wobei, Marie Curie ging es ähnlich, oder? Wie oft hat sie sich geirrt, bis sie Polonium entdeckt hat?“

Der Ursprung der Wissenschaft in der Kunst

Zum Teil sind Wissenschaften aus der Kunst entstanden, erinnert Elias. „Leonardo da Vinci ist ja nur der bekannteste, aber ohne Künstlerinnen und Künstler hätten wir keine anatomische Wissenschaft. Die haben die Leichen geöffnet.“ Seit Jahren hält sie an der Universität für Angewandte Kunst Wien das Seminar mit dem Titel „Niemandsland – zwischen Kunst und Wissenschaft“. Teilnehmende sind hier angehende Künstlerinnen und Künstler. Das würde sich die Philosophin genauso umgekehrt wünschen. „Dieses freie, skeptische künstlerische Denken, das sollten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr geben, und ich hoffe, das wirkt dann auch in die Gesellschaft hinein.“ Sie sollten sich mehr ins Kreative, ins Unbekannte trauen, meint Elias. Es gehe letztlich unter anderem um den Unterschied zwischen Bildung und Ausbildung. Erstere ist frei, sie hat an sich keine direkte Funktion. Dies kann mehr an Kunst erinnern. Ausbildung ist dagegen funktionalistisch, mit klarem Ziel. Eher so wie die Wissenschaft. Müßig zu diskutieren, welchen Weg Universitäten – besonders seit der Bologna-Reform – in den vergangenen Jahren gewählt haben und welche Vor- und Nachteile dies mit sich bringe, stellt Elias in den Raum.

Stereotype in der Wissenschaft

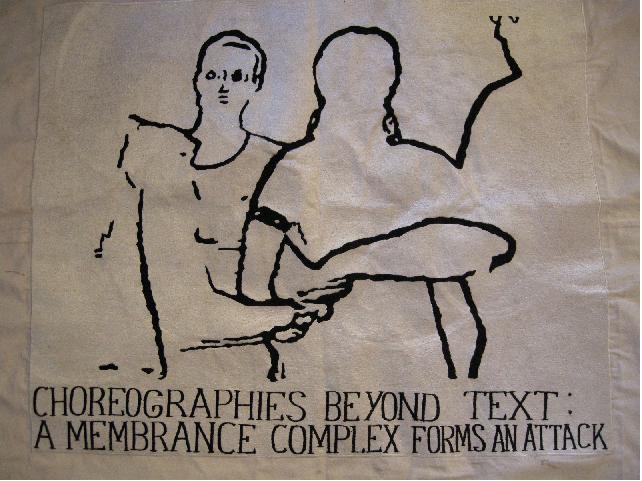

Die Verbindung von Kunst und Wissenschaft gelingt seit mehreren Jahren Klaus Spiess. Der Mediziner und Künstler hatte 2000 den Einfall, seine Medizinstudierenden ein Theaterstück aufführen zu lassen: Die Begegnung des Immunsystems mit einem Bakterium. „Es wurden bemerkenswert viele gesellschaftliche Stereotypen in die Performances importiert. Frauen übernahmen meist die Rolle von Fresszellen, Männer die von Killerzellen.“ Parallel dazu habe man sich damals auch in der internationalen Literatur die Frage gestellt, ob das Immunsystem nicht aus einer zu männlichen Perspektive modelliert werde. „Auch bei den ‚Immuntheatern‘ haben die Frauen mehr Netzwerke gebildet, um einen Schädling zu erkennen und zu entfernen, während die Männer in den Inszenierungen eine Tötung ohne weiteren Austausch darstellten.“

Kultur beeinflusst Wissenschaft

Der Leiter des transdisziplinären Programms Kunst/Wissenschaft und Biomedien am Zentrum für Public Health der Meduni Wien ist mit diesem Projekt auch nach Indonesien und Jemen gereist, um Kulturen zu vergleichen. „In Indonesien wurde das Immunsystem eher ‚weiblich‘ vorgestellt, im Jemen poetisch.“ Die Gründe bei einem derart komplexen Phänomen sind natürlich vielschichtig. Aber Indizien gibt es. „In Wien sind es primär Pathologielehrbücher, die benutzt werden und erklären. In Indien und Indonesien aber sind es Biologielehrbücher, die erklären, wie das aufgebaut ist.“ Jedoch gebe es mittlerweile in Europa ebenso einen systemischen Ansatz, der zudem durch das Verständnis über Mikrobiome und Holobiont (das Gesamtlebewesen, Anm.) wiederbelebt worden sei.

Es mutet fast wie ein Paradigmenwechsel an: Weg vom Reduktionismus, der nur Symptome beachtet, hin zu einem Holismus, für den künstlerisches Verständnis nützlich sein kann. Dies lässt sich vielleicht deuten als ein neues Zusammenspiel von eher reduktiver (Natur-)Wissenschaft auf eine eher holistische Kunst. Nicht in einem „entweder-oder“, sondern in einem „sowohl-als-auch“.

Das zeigt ebenso eine andere Herangehensweise der Medizin an, von der Spiess erzählt und die insbesondere in den USA praktiziert werde. „Die narrative Medizin ist ein Bereich, bei dem die Anamnese nicht mehr eine – im engsten Sinne – Analyse von Symptomen ist. Es geht zum Beispiel darum, ob jemand in der Anamnese von seinen Angehörigen spricht – oder ob er sie weglässt, ob von Zukunft oder Vergangenheit, ursächlich oder assoziativ, in epischer Distanz oder aus der Innenperspektive erzählt wird.“ Dies ließe sich dann mit erzähltheoretischen Methoden aus der Literaturwissenschaft untersuchen. Über diese Erzählungen bekomme der Arzt ein Verständnis über den erzählenden Menschen. Dafür brauche es eine narrative Kompetenz. Wenn dies zwar noch kein Treffen von Kunst und Wissenschaft ist, so doch eines von Geistes- und Naturwissenschaft. Den Ansätzen – nach dem deutschen Philosophen Wilhelm Dilthey – des Verstehens und des Erklärens.

Spiess ging darüber hinaus und entdeckte verschiedene Stufen sowohl der Ergänzung als auch der Befremdung, bei der Kunst und Wissenschaft sich treffen: „Einer meiner ersten Ansätze in Transdisziplinarität war, Medizin- und Psychologiestudierende zusammenzubringen.“ Dies sei noch vergleichsweise einfach gewesen, denn: „Beide Disziplinen haben einen klaren Behandlungsauftrag, den die in meinen Lehrveranstaltungen als Tutoren mitwirkende Künstlerinnen und Künstler nicht haben.“ Dies habe aber den Vorteil, dass sie anders auf den Patienten hinschauen würden – sie hätten eine anders trainierte Wahrnehmung, die künstlerische Individualisierung gegenüber der wissenschaftlichen Systematisierung. „Das spiegelt die Arts- und Science-Thematik wider. Dazu was diesbezüglich möglich und was unmöglich ist, habe ich frühe Erfahrungen gemacht.“

Wissenschaft ermöglicht Kunst

Neben der Lehre hat der Mediziner und Künstler Projekte im Rahmen seines Programms an der MedUni durchgeführt, die mit Technik und Kunst gesellschaftliche Fragestellungen spiegeln. Er und die Künstlerin Lucie Strecker ließen Hasenblut aus einem Kunstprojekt von Joseph Beuys – genauer gesagt, das darin enthaltene Katalase-Gen, welches die Alterung reguliert – in Hefezellen klonieren. Dieses neue transgenetische Kunstwerk wurde dann auktioniert. Wenn die Gebote zu weit vom live gestreamten Börsenpreis für Hefe divergierten, nahm die Lebensfähigkeit der Hefezellen durch die Aktivierung des Alterungsgens ab. Technisch geschah dies durch ein Interface, welches die Höhe der Gebote mit dem Wachstum der Hefezellen verband. [Mehr zum Projekt Hare’s Blood: Hare’s Blood + (2014) on Vimeo / Ars Electronica Archiv (aec.at)] Hier halten Kunst und Wissenschaft gemeinsam der Gesellschaft den Spiegel vor. Eine kapitalistische Fratze, die aus Amüsement über Leben und Tod entscheidet, blickt zurück. Wie weit es von dort zu den Sujets der koreanischen Netflixproduktion „Squid Game“ oder der US-amerikanischen Buch- und Filmreihe „The Hunger Games“ ist, bleibt offen. Eine weitere Frage, die systemimmanente Kritik aufweist, ist: wem gehört eigentlich das Kunstwerk, wem die Gene? Beuys, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, dem Hasen? (Um Fragen des Eigentums geht es auch bei Spiess‘ und Streckers Kunstprojekt „Spitparty“.)

In der Kunst gebe es einen üblichen Grenzgang zwischen Wissen und Erzählung. Kunst habe eine gesellschaftliche Kraft, die nicht unterschätzt werden sollte. Zwar begrüßt Spiess, dass Art&Science-Künstlerinnen und -Künstler sich auf Technik einließen, indes: „Ich finde das auch nicht immer gut, sie sollten sich jedenfalls nicht auf die faktische Ebene der Wissenschaft auf Kosten der Symbolik einlassen, sollen aber wissenschaftliche Methoden und Inhalte so verstehen, dass sie sie mit der Kraft symbolischer Erzählungen verbinden können. Ich finde es derzeit besonders wichtig, wie Künstlerinnen und Künstler ökologische Themen aufbereiten und weiterentwickeln in einer Form, die für die Klimakrise Sinn ergibt.“ Deutlicher sagt es Marion Elias: „Die Kunst darf sich nicht einfach vor den Wagen der Wissenschaft spannen lassen.“ Kunst solle nicht erläutern, sondern ein Bewusstsein schaffen. Vor zwei Jahren habe es auf der Biennale mitten im Canal Grande in Venedig eine Skulptur nur aus leeren Plastikflaschen gegeben. „Etwas aufzeigen, darauf hinweisen und hoffen, dass es doch Menschen gibt, die zuhören. Eine Biennale die nur hübsch ist – das geht auch nicht mehr.“

Klaus Spiess sieht eine konvergente Entwicklung bezüglich der Aufhebung der Trennung zwischen Kunst und Wissenschaft. „In den USA gibt es diese Trennung zwischen Arts und Science vielfach nicht mehr.“ Das erinnere ihn an die Anerkennung der Psychosomatik in Österreich ab 2000. „Bis dahin hieß es: da ist die Psychiatrie, dort die innere Medizin. Wo aber steht dabei die Psychosomatik?“

Die Idee ist die Basis – Für Impfstoffe wie für Kunstwerke

In der Medizin geht diese Trennung auf Rene Descartes‘ dualistisches Seele-Körper-Prinzip zurück, der damit auch häufig als Begründer der modernen Wissenschaft gilt. Der Körper tritt hinter das Denken zurück. Die schaffende Kunst hinter die denkende Wissenschaft. Marion Elias sieht diese europäische Tradition schon in Platon begründet: das höchste Ziel sei die Idee. „Der Mensch ist nur noch Abbild, kann nur noch abbilden. Die Kunst ist noch einmal tiefer.“ Sie sehe da jedoch gar keinen absoluten Gegensatz. „Es gibt eine Versöhnung, ein Miteinander.“ Außerdem vereine dies letztlich die beiden. „Die Idee ist die Basis. Sei es im Impfstoff, sei es im Kunstwerk. Wie Richard Sennett schon gesagt hat: Für beides braucht man Hand und Kopf.“

Inwiefern man Kunst und Wissenschaft vereinen kann und inwiefern auch nicht, macht der Philosoph und Literaturwissenschaftler Artur R. Boelderl von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt deutlich. „Wenn es um das Erkenntnisinteresse geht, dann spricht wenig dagegen.“ Doch neben dem Erkenntnisinteresse gibt es eben noch andere Kriterien. „Die Wissenschaft besteht nicht zu Unrecht auf gewissen Kriterien und Standards, die sich auf künstlerische Arbeiten nicht 1:1 umlegen lassen dürften. In der Kunst gibt es bestimmte Zielsetzungen, die im wissenschaftlichen Bereich nicht berücksichtigt werden können.“ Im Bereich der künstlerischen Forschung habe man diese Diskussion – mit einiger Skepsis auf beiden Seiten – geführt.

Die Ästhetik einer Gleichung

Eine weitere Verbindung sieht Boelderl im Experiment, denn so „wie der oder die Künstlerin ausprobiert, welche Formen ein Material annehmen kann, was ihm angemessen ist, wie diese Synthese ein rundes Ganzes ergibt, so ist es ja auch beim wissenschaftlichen Experiment.“ Dies sei wie beim bekannten Spruch, dass eine Gleichung, die sich ausgeht, schön sei. „Schön auch im Sinne Schillers oder der Klassik.“ Auf die Frage, ob das künstlerische Experiment nicht freier sei als das standardisierte der Wissenschaften, reagiert er nachdenklich: „Ich weiß nicht, ob das Experiment in der Kunst so frei ist, wie wir annehmen möchten. Wahrscheinlich sind die Regeln, Bedingungen für das künstlerische Experiment aber weniger kodifiziert und standardisiert.“ Im wissenschaftlichen Experiment herrschten die bekannten Paradigmen vor, erst recht im Laborexperiment. Doch dies mache die Vorgaben im künstlerischen Bereich nicht weniger bedeutsam. „Es gibt Ermöglichung und Einschränkung. Welches Material ein Skulptor oder eine Skulptorin benutzt, zieht einen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich. Da muss man genauso ausprobieren wie bei Trial and Error. Letztlich sind sie wohl gar nicht so verschieden.“

Das politische Momentum der Kunst

Eine Stärke mit Blick auf die Gesellschaft habe die Kunst jedoch, so Boelderl. „Politische Bewegungen – dies sieht man auch empirisch – kommen eher nicht aus der Wissenschaft, sondern aus der Kunst. Diese ist hier ein Seismograf.“ Der Klimastreik der Jugend habe sein Momentum nicht durch die ihn gleichwohl fundierende Wissenschaft bekommen, „sondern von der Zivilgesellschaft und hier durchaus im künstlerischen Bereich.“

Am Klimastreik ist die Möglichkeit einer Verbindung von Kunst und Wissenschaft für die Gesellschaft erkennbar. Greta Thunberg beruft sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, sie sind das Fundament. Doch hat sie als zivilgesellschaftliche Person – die zu einer Kunstperson geworden ist – mehr Momentum in die Klimabewegung gebracht als unzählige wissenschaftliche Erkenntnisse vor ihr. Wissenschaftlich gesehen war ihre Bootsüberquerung des Atlantiks bezüglich des CO²-Ausstoßes nicht sinnvoll. Als ein Kunstprojekt, welches Bewusstsein schaffen soll, war es mehr als erfolgreich.

Vielleicht sind Kunst und Wissenschaft so, wie es die Künstlerin und Professorin Ursula Bertram mal in einem Interview mit ZEIT ONLINE (Nr. 39 vom 24.10.2010) beschrieb: „Wissenschaft und Kunst sind wie Wasser und Öl, sie sind vermischbar, werden sich aber immer wieder trennen.“ Und ihre Mischung strahlt – kurz, aber hell im Niemandsland.