Bauen in Zeiten des Klimawandels

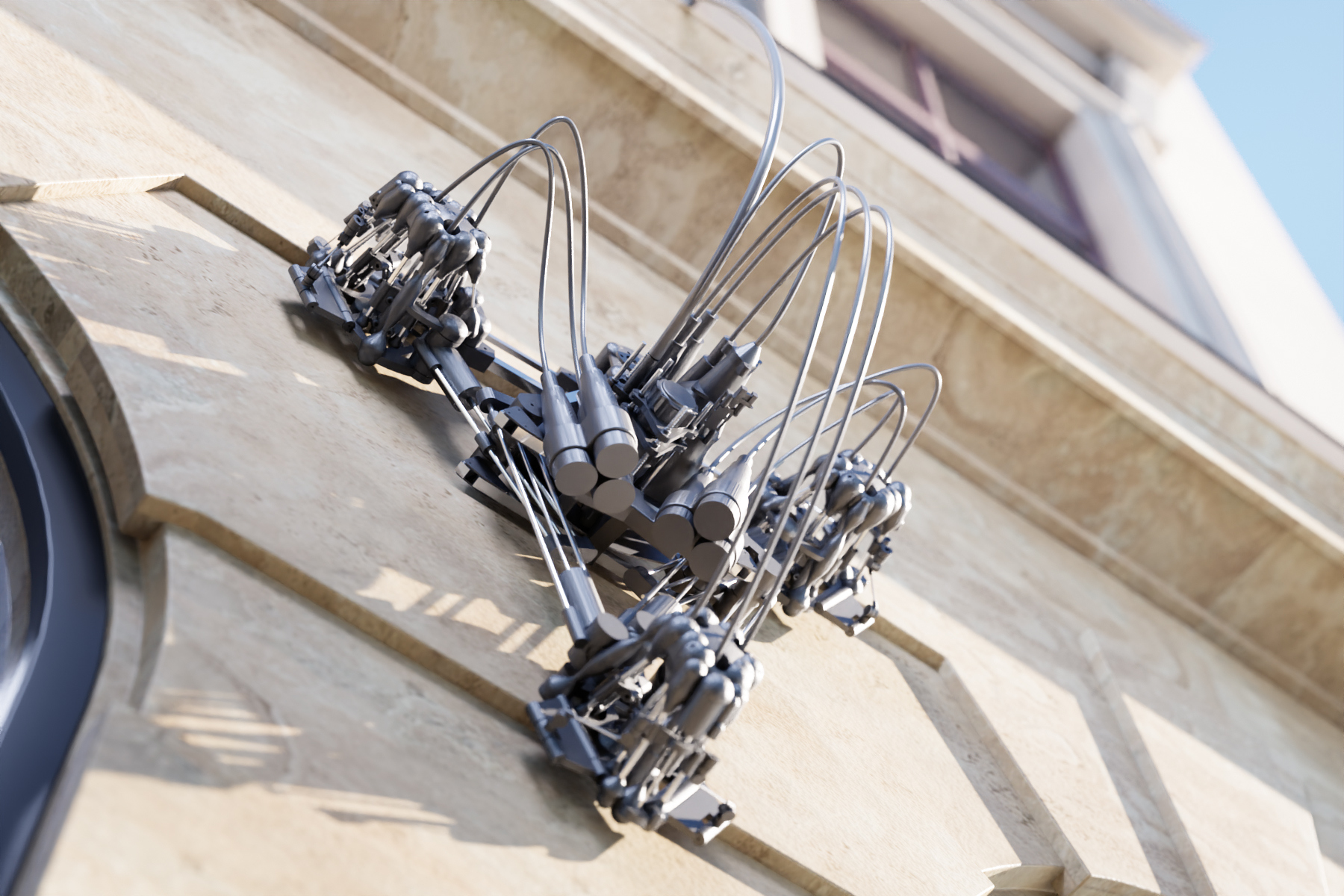

Eine handgroße Roboterspinne klettert über eine Gründerzeitfassade an der Äußeren Mariahilferstraße in Wien. Sie bohrt Löcher hinein.

„Die Gründerzeit war eine Epoche, in der man die Statik eines Hauses noch nicht sehr exakt berechnen konnte“, erklärt Bernhard Sommer von der Abteilung Energy Design (ED) der Universität für angewandte Kunst (Die Angewandte) in Wien: „Sicherheitshalber baute man deswegen überdimensioniert. Unseren Berechnungen zufolge ist ungefähr ein Drittel der Mauerwerksbreite bei Gründerzeitbauten statisch nicht notwendig.“

Gemeinsam mit Peter Bauer vom Institut für Architekturwissenschaften, Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau der Technischen Universität (TU) Wien entwickelte er eine Methode, wonach „kleine, solargetriebene Roboter gemütlich über die Fassade klettern“, und dort eine poröse Struktur schaffen. „Immer, wenn etwas poröser ist, hat es eine bessere Isolierung“, sagt Sommer. Diese ist bei Gründerzeithäusern prinzipiell sehr schlecht, sodass man eine große Wärmeleistung braucht, um sie zu heizen. Eine Vollwärmeschutz-Isolierung von außen kommt bei ihren ornamentierten Fassaden, die wesentlich zur Charakteristik der Stadt Wien beitragen, meist nicht in Frage. „Wir konnten so aber nur durch eine strukturelle Maßnahme, bei der wir etwas herausnehmen, anstatt zusätzliches Material aufzubringen, die Energieeffizienz der Gebäude erhöhen“, so Sommer. Damit wurden bis zu 25 Prozent Verbesserung erzielt. Noch effizienter ist die Maßnahme, wenn man in die so entstandenen Löcher Photozellen steckt, die Sonnenenergie auffangen, zwischenspeichern, und zeitversetzt wieder in die Wand abgeben, berichtet er: „Damit hatten wir Verbesserungseffekte von bis zu 60 Prozent.“ Die Roboterspinnen bräuchten dann weniger Löcher bohren. „Außerdem hat uns sehr gut gefallen, dass wir über die Fassade der Gründerzeit eine zusätzliche Ornamentik legten, die den konstruktiven Kraftlinien des Gebäudes folgt“, sagt Sommer.

All-inklusive Denken

Das SPIDER-Projekt ist ein experimenteller und wohl auch eher exklusiver Ansatz, um Gebäude an die Erfordernisse des Klimaschutzes anzupassen. Wegen dieser Thematik ist jedoch die ganze Baubranche im Wandel, erklärt Azra Korjenic vom Institut für Werkstofftechnologie, Bauphysik und Bauökologie der TU Wien: „Wir wissen, dass das Bauwesen einer der Wirtschaftszweige mit den größten Materialflüssen, sowie dem größten Energie- und Ressourcenverbrauch ist, und deshalb gibt es hier viel zu tun.“ Von der Entnahme der Materialien in der Natur, über die Transportwege, die Bearbeitung, die Nutzungsphase des Gebäudes und die Wiederverwertung müsse man alles inkludiert betrachten und planen. Damit die wertvollen Ressourcen am Ende der Lebenszeit eines Gebäudes wiederverwendbar sind, müsse man mit den bisherigen Gewohnheiten brechen: „Wir sollten nicht alle Materialien vermengen und verkleben, sondern möglichst wiedertrennbar machen“, sagt sie. Außerdem müsse man mehr recyceln. „Unsere Städte sind eigentlich riesige Materiallager, und diese wertvollen Materialien könnte man für mehr als einen Lebenszyklus nutzen.“ Die Baustoffe sollten möglichst natürlich sein und aus nachwachsenden Quellen stammen. „Die Bauwirtschaft ist leider noch nicht ganz bereit, dies umzusetzen“, meint die Bauingenieurin: „Das Problem ist, dass solche Themen in der Ausbildung der Generation noch gefehlt haben, die jetzt baut.“ Es gebe deshalb unbegründete Ängste, dass ökologisch verträglichere Konstruktionen nicht langfristig bestehen.

Treibhausgasbudget am Bau

Vor fünf bis zehn Jahren hatte die Bauwirtschaft den Klimawandel noch gar nicht im Fokus, nun muss sie sich aber ganz genau überlegen, wie sie das „Treibhausgas-Budget“ investiert, das ihr laut Weltklimarat (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) zusteht, erklärt Alexander Passer von der Professur für Nachhaltiges Bauen am Institut für Tragwerksentwurf der Technischen Universität (TU) Graz. Die Klimapolitik muss in Zukunft im Hinblick auf die Klimaziele von Paris eine „härtere Sprache sprechen als die Budgetpolitik“, meint er. Zudem müsse man bei den Treibhausgasemissionen sowohl den Betrieb als auch das Errichten von Neubauten und Sanierungen berücksichtigen.

„Diese Betrachtungsweise findet gar keinen Eingang in Plan- und Bauentscheidungen“, sagt er. Deshalb entwickelt er mit seiner Forschungsgruppe Rechenmodelle, um Treibhausgas-Bilanzen für den ganzen Lebenszyklus eines Gebäudes zu ermitteln. „Dazu brauchen wir dynamische Modelle, die zukünftige klimatische und technologische Entwicklungen vorwegnehmen“, so Passer.

Baustelle halb CO2-neutral

Am Baustellenbetrieb könne man Einiges der zehn Prozent Treibhausgasemissionen einsparen, für die die Bauindustrie weltweit verantwortlich ist, fanden die Baubetriebsforscher Leopold Winkler und Maximilian Weigert vom Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement der Technischen Universität Wien heraus. Die von ihnen veröffentlichte Studie „CO2 neutrale Baustelle“ zeigt, dass einige technische und organisatorische Maßnahmen die CO2-Last bereits um die Hälfte senken. Kleinere Bagger und Maschinen müssten dafür mit elektrischem Strom betrieben werden, größere mit Wasserstoff oder Biodiesel. Die Materialien aus der Umgebung bezogen und die Baucontainer technisch gedämmt sowie mit Solarstrom versorgt. „Dabei konnten wir zeigen, dass viele Maßnahmen kostenneutral bis kostenpositiv sind. Beispielsweise rentiert sich die Anschaffung kleiner E-Bagger in vielen Fällen bereits heute“, erklären sie.

Sanieren, herrichten und verdichten sind unterbewertet

„Die großen Schritte, um die Klimaziele im Bausektor zu erreichen, sind aber nicht im Neubau, sondern bei der Bestandssanierung zu setzen“, sagt Markus Leeb vom Forschungsbereich Smart Building and smart City der Fachhochschule (FH) Salzburg. Mit Kollegen hat er ein Forschungsprojekt namens „Zero Carbon Refurbishment II (ZeCaRe)“ in einer Salzburger Wohnsiedlung aus den 1980er Jahren durchgeführt, die dadurch klimaneutral gestaltet wurde. Man hat dort nicht nur ein erneuerbares Energiesystem mit Photovoltaik, Abluftwärmerückgewinnung, Abwasserrückgewinnung und Kesselpellets installiert und das Gebäude mit ökologischen Materialien wärmeisoliert, sondern auch vieles Anderes berücksichtigt: Damit die Mobilität der Bewohner umwelt- und klimaschonender werden kann, gibt es dort nun eine große Radgarage, Carsharing und Lastenfahrräder. Weil die zunächst 75 Wohneinheiten für den ganzen Umbau bestandfrei gemacht werden mussten, gab es sozialwissenschaftliche Begleitung und Betreuung. Um anderswo Bauplatz zu sparen, wurde aufgestockt und die Anlage auf 99 Wohneinheiten nachverdichtet. Bei diesem Projekt gab es bei der Bewilligung, der Planung und in der Durchführung allerdings viele Hürden zu meistern, die man nur bewältigen konnte, weil es sich um ein gut gefördertes und mit viel Engagement betriebenes Forschungsprojekt handelte, meint Leeb: „Die normalen Förderungen greifen hier noch zu wenig: Die Themen der Freiraumplanung, der Mobilität und der sozialen Begleitung sind noch nicht implementiert, es handelt sich meist nur um reine Bauförderungen.“

Deshalb ist auch die Sanierungsrate österreichweit viel zu niedrig, so Leeb. Derzeit würde sie geschätzt bei rund einem Prozent liegen. „Sie müsste mindestens auf drei bis fünf Prozent gesteigert werden, um die Klimaziele zu erreichen“, sagt er: „Wir müssen bei der Sanierung auch schneller werden“. Am besten sollte man sie „seriell“ gestalten. Das heißt, den Bestand auf den Millimeter genau vermessen, die Gebäude digital darzustellen, und daran angepasste vorgefertigte Module herzustellen, die man vor Ort montiert. „Wir entwickeln zur Zeit Prototypen einer Multifunktionsfassade, die man bei Sanierungen einsetzen könnte“, berichtet Leeb. Derzeit gibt es aber außerhalb der Forschung kaum Kapazitäten, solche Bauteile herzustellen. „Die Fertigteilhausfirmen, die zum Beispiel die nötigen Produktionsstraßen besitzen, sind mit dem Neubau gut ausgelastet“, sagt er.

Nicht nur, weil es energieeffizienter ist und somit weniger Treibhausgase verursacht, sondern auch weil die verfügbaren Bauflächen mittlerweile in fast allen Bundesländern Mangelware sind, müsse man auch mehr in die Nachverdichtung in den Zentren der bestehenden Siedlungsräume investieren, so Leeb.

Von kleinen und großen Hütten

Es gibt auch große Unterschiede zwischen kleineren Familiendomizilen und andererseits mehrgeschossigen Wohnbauten und -Siedlungen, so die Experten. „Man hört immer wieder, dass es mit Lehm und Stroh nachhaltig gebaute Häuser gibt, die toll sind und ein wunderbares Wohnklima haben“, sagt Korjenic: „Das sind aber alles Ein- und Zweifamilienhäuser.“ Bei größeren Bauten wäre die Skepsis gegenüber neuen Materialien ungleich größer. „Wir haben deshalb ein Großprojekt namens Naturebuilt mit 18 Partnern aus der Wirtschaft, Architekten, Baumaterialproduzenten und anderen gestartet, wo wir in einem großen Konsortium Konstruktionen entwickeln und sie sowohl mit Simulationen als auch am Freiland-Prüfstand testen“, erklärt Korjenic: „Anschließend werden wir diese ökologischen und geprüften Konstruktionsweisen als Katalog für mehrgeschossiges Bauen veröffentlichen.“ Damit wolle man der Bauwirtschaft maßgeblich erleichtern, Wohnbauten im größeren Umfang klimaverträglich aufzurüsten.

„In Österreich leben die meisten Menschen in Einfamilienhäusern“, berichtet Sommer. Beim Heizen ist dies ein Nachteil, denn es ist aufwendiger, sie etwa an Fernwärmenetze anzuschließen, und im Vergleich zum Volumen haben sie eine recht große Oberfläche, über die Wärme verloren geht. „Bei der Energieproduktion durch Solarpaneele ist die vergleichsweise große Dachfläche jedoch ein Vorteil, und auch auf der Wiese rundherum kann man wunderbar Wärmepumpen aufstellen oder Geothermie nutzen“, sagt er: „Diese Möglichkeiten haben wir im innerstädtischen Bereich nicht.“

Energie privat hergestellt

„In Zukunft wird man nicht ohne Energieproduktion am Gebäude selbst auskommen“, erklärt Korjenic: „Österreich und die Europäische Union müssen endlich aus der Energieabhängigkeit gelangen, egal ob es von Russland oder Amerika ist.“ Bei Wohn- und Bürohäusern wäre aktuell die Photovoltaik am wichtigsten. „Es gibt aber auch noch andere Arten der Gewinnung, wie etwa Geothermie, und man kann mit Wärmepumpen arbeiten.“ Windräder am Gebäude selbst könnten ebenfalls eine Option werden. „Davor scheuen noch viele zurück und derzeit empfehlen wir das auch noch nicht“, meint sie.

Kühle(n) wird neben Heizen immer wichtiger

„Während man sich bei den Gebäuden bis vor gut einem Jahrzehnt immer nur auf die Heizung, also den Heizwärmebedarf konzentriert hat, braucht man mittlerweile wegen des Klimawandels auch Kühlung“, sagt Korjenic: „Wir bauen deswegen ganz anders und empfehlen zum Beispiel, Neubauten nicht ohne Außenbeschattung zu bauen, denn Verglasungen sind Schwachstellen und lassen viel Wärmestrahlung hinein.“

Freilich gäbe es auch andere Methoden, Gebäude im Sommer kühl zu halten, aber keine ist so effektiv wie die Wärme erst gar nicht ins Gebäude zu lassen. „Leider hat man das bis vor kurzem sehr oft vernachlässigt“, erklärt sie. Wenn am Ende einer Bauphase das Geld zur Neige geht, falle oft die Außenbeschattung als Erste dem Sparstift zum Opfer. „Das darf heutzutage eigentlich nicht sein“, meint sie.

„Ich wehre mich zwar immer noch sehr stark, im Wohnbereich zu kühlen, weil man zuerst alle passiven Maßnahmen ergreifen sollte, aber ich weiß, wie es sich in der Großstadt anfühlt, wenn zehn Tage hintereinander die Nachttemperaturen nicht unter 25 Grad sinken“, berichtet Leeb: „Irgendwann ist der Leidensdruck so hoch, dass eine Kühlung her muss“. Diese kann man mit einer herkömmlichen Klimaanlage und Fan Coils (Gebläsekonvektoren) bewerkstelligen, aber viel effektiver wäre sie mittels „thermischer Bauteilaktivierung“. Dabei werden die Bauteile, vulgo Wände, zusätzlich zu ihrer Stütz- und Trennfunktion als Wärme- und Kältespeicher verwendet. „Das ist bei Betonbauwerken und im Bürobau schon Stand der Technik, und wir haben nun Projekte laufen, um diese Funktion bei Holz umzusetzen“, erklärt er. Damit wolle man den „grauen Rucksack“ an Treibhausgasemissionen aus fossilen Quellen loswerden, die bei der Zementherstellung anfallen.

Durch die großen Abgabeflächen der Bauteile funktioniert eine Bauteilaktivierung höchst effizient und kann zum Beispiel eine Elektroheizung ergänzen, wenn diese hauptsächlich mit Windstrom betrieben wird. Bei steifer Brise wird überschüssige Energie in Form von Wärme in die Wände abgegeben und dort gespeichert. Wenn beim Windstrom Flaute herrscht, zaubert man diese quasi wieder hervor. „Damit kann man etwa auch bei Wärmepumpen und Fernwärme die Bedarfsspitzen abfedern“, so der Experte. Solch eine Bauteilaktivierung wurde zum Beispiel beim Forschungsprojekt Smart City Hallein umgesetzt, und zwar so, dass die Bewohner durch die Bauarbeiten möglichst wenig behelligt wurden. „Wir haben zunächst die Heiz- und Kühlleitungen außen auf das Bestandsmauerwerk aufgebracht und dann eine vorgefertigte Multifunktionsfassade aufgesetzt“, sagt er.

Einen sehr ähnlichen Ansatz hat Bernhard Sommer bei Wiener Wohnhäusern aus den 1950er- bis 1970er -Jahren gewählt. „Während die Mauern der Gründerzeitbauten überdimensioniert waren, war man Mitte des 20. Jahrhunderts sehr sparsam und die teils unterdimensionierten Wände dieser Wohnbauten haben kaum Speichermassen und dadurch wenig thermische Trägheit“, berichtet er. Dadurch wird es im Sommer drinnen oft sehr unangenehm warm. „Doch selbst während Hitzewellen gibt es Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, und mit diesen kann man viel von der Überhitzung abfangen“, erklärt Sommer. Mit Kollegen kreierte er Wasser-gefüllte Paneele, die an den Fassaden als halbbeschattende Screens angebracht wurden, und in den Wohnräumen Pendants, die man wie Bilder an die Wand hängt. „Weil wir von der Angewandten sind, waren sie nicht nur ein technisches Produkt, sondern wurden zusätzlich von Künstlern gestaltet“, sagt er. In den Räumen werden Temperaturfühler installiert, die die Bewohner nach Wunsch programmieren können, so dass ihnen „nach Wunsch die kühle Luft quasi folgt“.

Vegetation am Bau

Bei der sogenannten Ingenieurbiologie werden Pflanzen und Pflanzenteile zur Stabilisierung von Bauwerken verwendet, sowie als Erosionsschutz, sagt Rosemarie Stangl vom Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (IBLB) der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien. In der Landschaftsbautechnik würde man wiederum mit härteren Naturmaterialien wie Holz und Stein zum Beispiel für die Pflasterung von Freiräumen und anderen Aufenthaltsflächen sorgen. „Eine Sparte, die jetzt immer relevanter und brisanter wird, ist aber der Rückbau, um die Siedlungsräume zu begrünen“, sagt sie. Auch wenn es „leider noch nicht gelebte Praxis ist“, müssten viele der zuvor unnötig versiegelten Flächen wieder aufgebrochen und durchlässig gestaltet werden. „Es besteht eine Notwendigkeit, dass wir wieder vermehrt Flächen schaffen, wo das Wasser versickern kann, und wo im besten Fall Pflanzen Überschusswasser zwischenspeichern und zeitversetzt wieder abgeben, um bei Starkregenereignissen die Kanäle zu entlasten“, erklärt sie. Immerhin orte sie „ein gewisses Bewusstsein und das eine oder andere politische Commitment für diese Problematik“. In der Forschung würde man dafür ganz spezielle, leistungsfähige „technische Substrate“ entwickeln. Sie könnten überall dort eingesetzt werden, wo zuvor großflächige Flächen asphaltiert und betoniert wurden, ohne dass es unbedingt nötig war (also primär aus Kostengründen). Bei großen Parkplätzen müsste zum Beispiel jeweils nur der Fahrgarten selbst mit Beton und Asphalt ausgestaltet sein, die Stellplätze und andere Randzonen könnte man mit „offener Bauweise“ umsetzen.

Auch Begrünungen an Dächern und Fassaden sollten vermehrt angebracht werden. „Wenn man auf der grünen Wiese ein Haus baut, dann ist diese Fläche fortan eine Vollversiegelung“, sagt sie. Begrünt man anschließend das Dach, würde dies zumindest teilweise den Verlust der Pflanzen kompensieren, die etwa CO2 aufnehmen, Feuchtigkeit speichern und für Kühlung sorgen. „Allerdings sollte man hier einen guten Aufbau verwenden, der ausreichend Regenwasser für die Pflanzen speichern kann“, meint sie: „Es macht wenig Sinn, überall Grünbewachsungen zu machen, die man extra bewässern muss.“

Außerdem solle man jene Böden, die bei Baustellen entfernt werden, für Grün- und Ackerflächen wieder verwenden“, so die Expertin. Es sei allzu verschwenderisch, und zudem teuer, gesunde Böden durch Bauverfahren zu zerstören und auf Deponien verschwinden zu lassen.

Forschen wird gefördert

Während die Förderung bei kommerziellen Bau- und Renovierungsarbeiten laut der Experten noch zu wenig auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgelegt ist, gibt es bei der Forschungsförderung zahlreiche Möglichkeiten. So gab es bei der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG schon von 1999 bis 2012 das Programm Haus der Zukunft und aktuell Fördermöglichkeiten zur Stadt der Zukunft. Zahlreiche einschlägige Projekte werden von ihr finanziell unterstützt, wie etwa BIMstocks, wo Methoden für digitale Erfassung der Recyclingmöglichkeiten des Bestands erarbeitet werden, PhaseOut für Wärmepumpentechnologien in der Bestandssanierung und Sani60ies für minimal invasive thermische und energetische Sanierung klassischer Wohnhausanlagen der 1950er- und 1960er-Jahre.

Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich (ecoplus) lanciert ein Forschungsprojekt, wie man den zunehmenden Kühlbedarf „mit passiven, technisch robusten und energieeffizienten Maßnahmen“ decken kann. Dabei würden einerseits die Möglichkeiten zur Reduzierung des Kühlbedarfs untersucht (wie etwa Beschattungsvorrichtungen), und andererseits eruiert, “wie die verbleibende Kühllast mit erneuerbaren Energien unter Verwendung marktüblicher und energieeffizienter Technologien gedeckt werden kann“. Hierunter fallen aktive Kühlungsmaßnahmen wie Bauteilaktivierung und Klimaanlagen. Außerdem wollen die Forscher des Cool*Buildings Projekts mittels Onlineumfrage erfahren, wie Sommer-tauglich die Wohnungen und Häuser der Österreicher aktuell sind.