KI, BIM und Co.: Erste Schritte in Richtung Digitalisierung

Künstliche Intelligenz, Sensoren, 3D-Modelle und Roboterhunde, die Baustellen überwachen – die Digitalisierung macht auch vor der Baubranche keinen Halt. Noch sind aber viele Hürden zu überwinden. Fehlende Daten, Kompetenzdefizite und mangelnde Wirtschaftlichkeit sind neben technologischen Herausforderungen dabei die höchsten.

„Ein Schnellboot ist die Bauindustrie sicherlich nicht, sondern eher ein Tanker. Aber so schlecht, wie sie bezüglich Digitalisierung immer dargestellt wird, ist sie auch nicht“, verweist Ralph Stöckl vom Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft der Technischen Universität (TU) Graz auf zahlreiche aktuelle Forschungsaktivitäten. Außerdem würden Technologien immer kostengünstiger und könnten dadurch schon bald in größerem Ausmaß auf der Baustelle eingesetzt werden.

Dass die Bauwirtschaft nicht gerade vor Innovation strotzt, unterstreicht auch Kevin Bauer, Global Business Development Manager bei Siemens, im Gespräch mit APA-Science. Noch sei der Sektor nicht wirklich industrialisiert worden. „Wer in der Automotive-Branche diesen Weg nicht mitgegangen ist und auf Hochtechnologie gesetzt hat, ist ausgeschieden. Ich glaube, das wird auch in der Bauwirtschaft irgendwann eintreten“, so der Manager. Haupthindernisse sind Bauer zufolge die Investitionskosten und die Schulung der Beschäftigten.

Offenheit als Wettbewerbsvorteil

Zunehmend wichtig werde die Unternehmenskultur. „Ewigkeiten hat sich die Branche nicht verändert, aber jetzt sind ein paar technologische Quantensprünge passiert, die eine riesige Auswirkung auf die Bauwirtschaft haben. Manche Mitarbeiter sind dafür offen und wollen neue Sachen ausprobieren. Bei anderen löst das immensen internen Widerstand aus“, erklärt Bauer. Für die Baufirmen habe das in der aktuellen Situation enorme Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit.

Eine große Rolle bei der Digitalisierung spiele auch die Unternehmensgröße. „Man muss eine gewisse operative Kapazität haben, um sich mit Forschung und Innovation sowie neuen Technologien zu beschäftigen. Und das haben eher große und mittlere Unternehmen“, sagt Steffen Robbi, CEO von Digital Findet Stadt – die Innovationsplattform für Digitalisierung am Bau. Auch wenn es einzelne Ausreißer in Richtung Innovation gebe, „die kleinen Betriebe tun sich da einfach sehr schwer“. Der Einsatz neuer Technologien sei aber die Basis für den Erfolg auf dem Weg vom Handwerk zur Industrialisierung.

Herausforderung für KMU

Auf die Verunsicherung bei den kleinen und mittleren Unternehmen hinsichtlich Digitalisierung hat beispielsweise der ecoplus Bau.Energie.Umwelt Cluster NÖ mit entsprechenden Angeboten reagiert. Einerseits wurde mit Kickstart Digitalization ein Format aus Schweden nach NÖ transferiert, im Rahmen dessen unternehmenseigene Prozesse durchleuchtet werden, bevor es auf den konkreten Digitalisierungspfad geht.

Andererseits soll den Betrieben durch die Initiative „BIM@KMU“ das Thema Building Information Modeling näher gebracht werden. Hier werden Coachings, Online-Seminar und diverse Qualifizierungsprogramme angeboten. Einen Überblick über die Aktivitäten im Bereich Digitalisierung im Bau ist hier zu finden.

Planung gilt als Vorreiter

Am weitesten fortgeschritten ist die Digitalisierung, wenn man sich die gesamte Projektphase eines Bauwerks ansieht, laut Experten in der Planung. Daten von anderen Projekten werden ausgewertet, um Bedarfsflächen zu prognostizieren, zahlreiche digitale Planungswerkzeuge eingesetzt und Bestandserfassungen mit Laserscanning und Drohnen durchgeführt. „Der Planungssektor ist der Digitalisierung gegenüber sehr aufgeschlossen. Das ganz große Thema ist dabei BIM“, so Robbi.

Building Information Modeling (BIM) ist eine Schlüsseltechnologie, ein digitales Gebäudemodell, das Bauwerksinformationen strukturiert verfügbar macht. „Das ist viel mehr als nur ein 3D-Modell, es ist eine eigene Methode. Dabei werden den einzelnen Bauteilen Attribute, wie Materialien, Dauern oder Kosten, hinterlegt. So lässt sich auswerten, wie lange der Bau des Gebäudes dauert und wie viel es kosten wird. Der Vorteil ist, dass verschiedene Firmen darauf zugreifen können. Weiters erkennt die Software, wenn sich beispielsweise Leitungen überschneiden“, streicht Stöckl hervor.

Alleskönner BIM?

BIM erlaubt es, die verschiedensten anderen Technologien anzubinden – mit enormem Potenzial, ergänzt Robbi: „In 20 Jahren gibt es einen durchdigitalisierten Planungsprozess. Das heißt, wir können über die Gewerke, über die verschiedenen Lebenszyklusphasen hinaus mit digitalen Gebäudemodellen arbeiten. Diese Modelle sind dann auch im Betrieb nutzbar.“

Auf dieser Basis könnten automatisierte Werkzeuge eingesetzt, Variantenstudien gerechnet und Mikroklimaanalysen gefahren werden, erläutert der Experte. „Wie nachhaltig ist ein bestimmtes Planungsszenario? Welche Materialien sollen verwendet werden? Heute muss man noch stundenlang sitzen und konstruieren. In Zukunft macht das eine künstliche Intelligenz, weil sie aus den vielen Daten gelernt hat, oder ein Optimierungstool, das verschiedene Planungsvarianten vorschlägt – komplett im Jahresablauf, im Stundentakt durchsimuliert.“

Die Planungsmodelle könnten dann auch bei der Stadt digital eingereicht werden, wodurch sich die Bearbeitungsdauer extrem verkürze. „Der ganze Verwaltungsprozess der Städte wird digitalisiert sein. Das lässt sich ja großteils automatisiert abprüfen“, sagt Robbi. Die digitalen Modelle könnten natürlich auch von den ausführenden Firmen zur Kalkulation und Angebotserstellung genutzt werden.

In anderen Projektphasen spielt BIM ebenfalls seine Stärken aus: Das 3D-Modell kann in diverse automatisierte Fertigungsprozesse überführt werden oder man visualisiert die Daten und spaziert durch das Gebäude. „Auch die Kreislaufwirtschaft funktioniert nur, wenn es eine digitale Gebäudedokumentation gibt. Wenn man aus irgendwelchen alten Plänen rausziehen muss, welche Materialien da verbaut sind, wird das nicht klappen. Unmöglich“, ist Robbi überzeugt.

„BIM ist keine Rocket Science und nichts Neues, aber es ist eine Schlüssel-Methodik. Es ist die Grundlage für die darauf aufbauende Anwendung von vielen weiteren digitalen Use Cases und Technologien. Wenn Digitalisierung das Ziel hat, dass wir mit unseren Planungs- und Bauprozessen schneller werden, wenn wir das auch ökologischer machen, Gebäude energieeffizienter betreiben und kreislauffähige Materialien einbringen wollen, dann brauchen wir dieses digitale Gebäudemodell als Arbeitsgrundlage. Anders wird es nicht klappen“, erklärt der Fachmann.

Noch keine Marktdurchdringung

Laut einer aktuellen Erhebung in der Baubranche wird BIM in 30 Prozent der Unternehmen regelmäßig verwendet, bei weiteren 17 Prozent ist das in naher Zukunft geplant. „Es ist jetzt nicht mehr nur ein Pilot und eventuell mal ein bisschen mehr. Wir haben schon ein Stück des Weges geschafft, wenngleich wir noch von keiner umfassenden Marktdurchdringung reden können. Aber die Frage, ob BIM die neue Grundlage sein wird, die ist beantwortet“, meint Robbi.

Die Unternehmen würden einen mittleren technologischen Reifegrad, aber ein sehr hohes Marktpotenzial bei BIM sehen. Konkreten Aufholbedarf gebe es in drei Bereichen: Erstens bei Fachpersonal und Kompetenz, zweitens bei der Standardisierung und den Schnittstellen sowie drittens bei den internen Prozessen. Entsprechend geschultes Personal sei derzeit kaum verfügbar.

„Planungsbüros und Baufirmen können zwar sagen, dass sie auf BIM setzen, haben aber zum Teil die Leute nicht“, pflichtet Siemens-Manager Bauer bei. Damit BIM breiteren Einsatz finde, müsste vermehrt Nachwuchs aus HTLs und den Universitäten kommen, der nur mehr in dieser Methode denkt. „Wenn wir das stark in die Lehre integrieren, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis BIM flächendeckend eingesetzt wird, weil es nichts mehr anderes gibt“, so Bauer.

Kleine Unternehmen tun sich schwer

Für Kleinunternehmen sei es dennoch extrem aufwendig. „Die Mehrheit der Architektur- und Ingenieurbüros besteht nur aus ein paar Leuten. Wenn die einen großen Technologiewechsel machen und ihre Mitarbeiter schulen müssen, ist das für viele nicht leistbar. Wahrscheinlich ist es notwendig, ein supertolles Alleinstellungsmerkmal zu finden oder sich mit anderen zusammenzuschließen, um die Umstellung zu schaffen“, meint Bauer.

Das zweite Problem – Standardisierung und Schnittstellen – ist technischer Natur, konstatiert Robbi: „Firmen, die alles mit der gleichen Software selbst machen, also von Planen bis Bauen, die nutzen BIM, sind begeistert und optimieren ihre Prozesse. Dort wo diese klassische Trennung zwischen den Gewerken existiert, man nach der Planung an die Ausführung übergibt, da funktioniert das nicht so gut. Es gibt einfach immer noch große Entwicklungslücken, was das Thema Schnittstellen und Standards betrifft. Das ist aber eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit wir mittels BIM zusammenarbeiten können. Das ist technisch gar nicht so anspruchsvoll, aber die Interessenslagen sind sehr unterschiedlich.“

Die dritte große Herausforderung, die die Unternehmen laut Robbi häufig nennen, sind die internen Prozesse. „Es braucht einen Change-Prozess. BIM ist keine Softwareanwendung, sondern es bedeutet, dass man die Art und Weise der Zusammenarbeit umstellen muss. Es braucht andere Kommunikationsformate, andere vertragliche Rahmenbedingungen, Qualitäts-Controlling-Prozesse und so weiter. Das ist kein großes Problem. Aber man muss sich mit dem Gesamtprozess beschäftigen, wenn man das implementiert.“

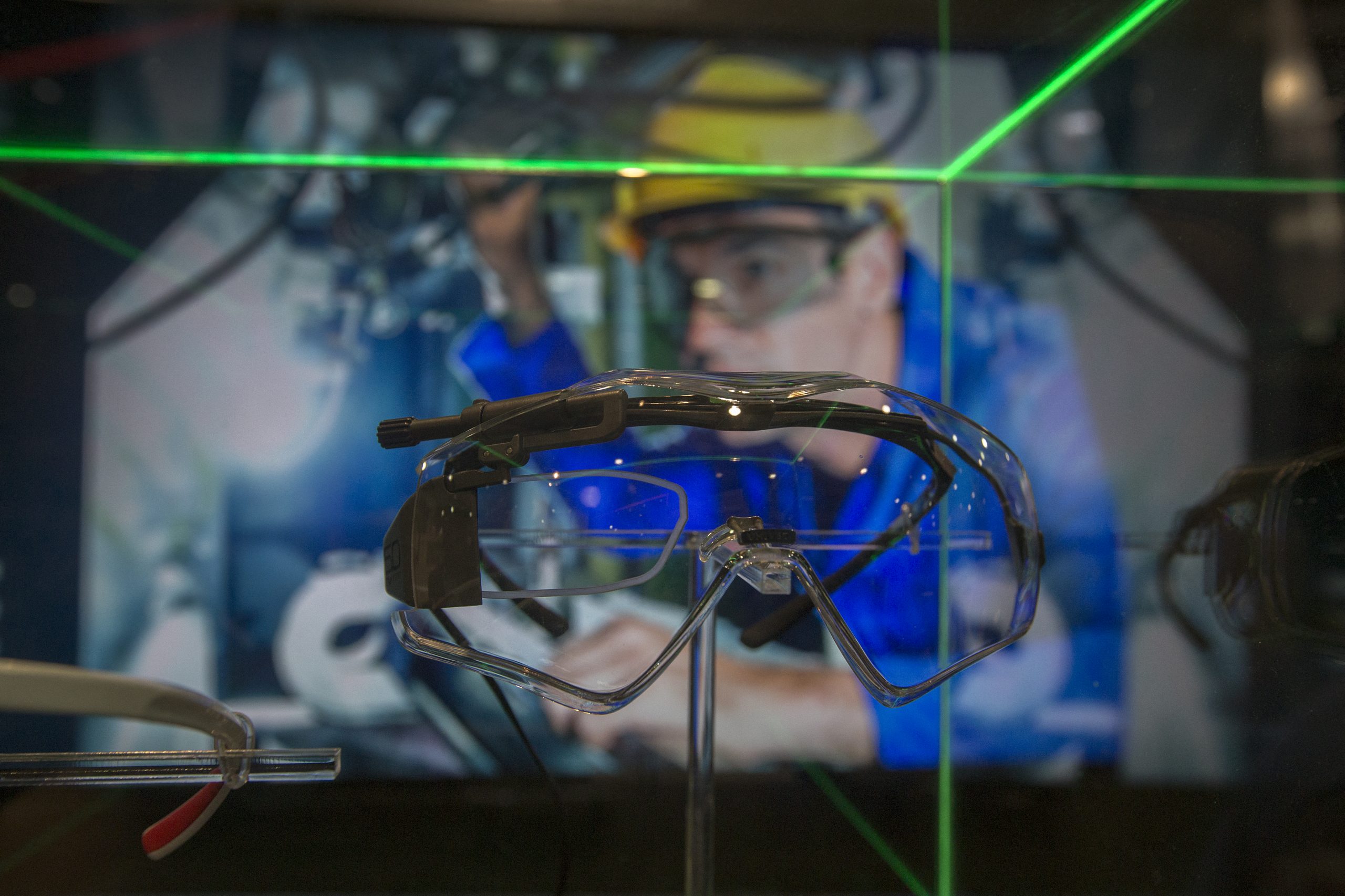

Auch in der Ausführungsvorbereitung scheint die Digitalisierung schon vorangeschritten. Angebotseinholung und Auftragsvergabe sind über entsprechende Plattformen möglich. Für die Einschätzung, wie teuer ein neues Gebäude wird, kann man künstliche Intelligenz, die auf die Auswertung vergangener Projekte trainiert worden ist, nutzen. Eine aktuelle Herausforderung ist laut Stöckl von der TU Graz, dass man einen ausreichend großen Datensatz hat. Kein Problem ist hingegen die Virtualisierung von Räumen. Der potenzielle Käufer eines Gebäudes oder einer Wohnung kann sich mit einer 3D-Brille durch die Räumlichkeiten bewegen und sich überlegen, welche Bodenausstattung er wählt.

Auf der Baustelle

Beim Schritt von digitalisierten Planungsprozessen in die operativen Einheiten gibt es insgesamt die größten Schwierigkeiten. „Genau da hängt es. Auf der Baustelle ist man noch im Experimentierstatus. Das sind selbst bei ganz großen Unternehmen eher Pilotprojekte“, so ein Branchenkenner. Digitale Lieferscheine gebe es da und dort, aber Ansätze wie dieser würden durch die Vielzahl an Schnittstellen und Insellösungen oft im Keim erstickt. Ideen zur Digitalisierung von Prozessen auf der Baustelle sind jedenfalls keine Mangelware.

Ein Beispiel sind KI und Bilderkennung über eine Kamera am Kran. „So könnte man nicht nur feststellen, ob eine Wand schon errichtet worden ist, sondern auch, ob eine Arbeitskraft einen Helm aufgesetzt hat oder sich in einem Gefahrenbereich, zum Beispiel dem toten Winkel eines Lkws, befindet“, sagt Stöckl. Mittels Augmented Reality-Brille lassen sich wiederum auf einer Baustelle Zusatzinformationen einblenden und Abweichungen anzeigen. Bei Erdarbeiten kann man durch den Einsatz von Drohnen Längen beziehungsweise Mengen bestimmen.

Dokumentation noch großteils analog

Ein sehr analoger Prozess ist derzeit die Dokumentation, beispielsweise das Schreiben von Bautagesberichten. Doch auch in diesem Bereich gibt es erste Digitalisierungsversuche. In einem aktuellen Projekt sind Arbeitskräfte mit GPS ausgestattet worden, um anonymisiert zu eruieren, wie viele Lohnstunden den einzelnen Bauteilen zugerechnet werden können. Das soll schlussendlich auch die Preisgestaltung transparenter machen.

Konkret wurden GPS- und Bluetooth-Beacons an Personen ausgegeben, die sich dann frei am Baufeld bewegen konnten. Am Ende des Tages wusste man auf Knopfdruck, wie viele Stunden in welchem Bereich angefallen sind. „Der Arbeitskraft macht es ja auch keinen Spaß, sich am Abend eine halbe Stunde früher in den Container zu setzen und Dokumentationen zu schreiben. Wichtig ist, dass es hier aber nicht um Überwachung geht. Man kann, wenn man die Bewegungsdaten hat, nicht feststellen, ob die Arbeitskraft gerade eine Pause macht, eine Besprechung abhält oder einen Nagel in die Wand schlägt“, so der Forscher.

Baufirmen ermöglicht der Einsatz dieser Geräte einen einfachen Soll-Ist-Vergleich. Wenn die Arbeitskräfte zum Beispiel normalerweise sieben Lohnstunden pro Kubikmeter bei Stahlbetonarbeiten benötigen, kann überprüft werden, ob das erreicht worden ist oder nicht. „Wenn sie besser sind, möchte man natürlich wissen, warum. Dann lässt sich beim nächsten Angebot diese Positionen anpassen, damit man noch leichter an Aufträge kommt. Wenn sie langsamer waren, will ich auch die Ursache herausfinden. Ansonsten kann es passieren, dass ich bei meinem nächsten Angebot wieder einen Preis abgebe, bei dem ich draufzahle“, streicht Stöckl die Vorteile für die Nachkalkulation hervor.

In einem Vorprojekt wurde zudem erforscht, ob es möglich ist, anhand von Erfahrungen aus der Vergangenheit vor Beginn eines neuen Bauprojekts gezielte Prognosen über Dauer und Kosten abzugeben. Mittels künstlicher Intelligenz sollten Aufwandswerte, also Lohnstunden pro Menge, vorhergesagt und Faktoren, die die Produktivität beeinflussen, berücksichtigt werden. „Umgebungstemperatur, Team-Zusammensetzung, Kranverfügbarkeit oder Lichtverhältnisse haben Auswirkungen. Diese Parameter können durch die KI, wenn ein Datensatz vorhanden ist, ausgewertet werden. So lässt sich beispielsweise prognostizieren, wie lange die Arbeitskräfte für die Errichtung einer Stahlbetonwand benötigen, wenn die Baustelle im September startet.“ Knackpunkt ist die Verfügbarkeit von Daten.

KI braucht viel mehr Daten

„Dass KI auf der Baustelle funktioniert, das wissen wir, das sehen wir auch in anderen Industrien. Die Herausforderung ist, dass man sie gezielt für die Baustelle trainiert und dafür braucht man Daten, viele Daten. Allerdings funktioniert diese automatisierte Datenerhebung noch nicht so gut“, bringt Stöckl die Problematik auf den Punkt. Die aktuellen Hürden würden darin liegen, das bestmögliche Erhebungskonzept auf der Baustelle zu implementieren. Bei derzeitigen Softwarelösungen müssten die Daten oft noch händisch eingegeben werden. Auch darum sei die künstliche Intelligenz auf der Baustelle noch nicht so weit fortgeschritten.

„In der stationären Industrie kann man auf der Hallendecke verschiedene Technologien anbringen, die Auskunft darüber geben, in welchem Raum beispielsweise welche Kiste steht. Auf der Baustelle ändert sich hingegen ständig etwas. Wir beginnen auf der grünen Wiese, dann folgen Erdarbeiten, Keller, Erdgeschoß, erster Stock und so weiter. Da kann man nicht einfach oben etwas anbringen. Was jetzt oben ist, ist in einer Woche schon nicht mehr oben, sondern zum Beispiel von einer Decke abgeschirmt“, verdeutlicht Stöckl die Unterschiede. Wenn es keine freie Sichtverbindung mehr zu den Satelliten gebe, könnten die Arbeitskräfte im Gebäude mit GPS nicht mehr so genau Bereichen zugeteilt werden, als wenn sie auf der obersten Geschoßdecke stünden. In diesem Fall könnte man Bluetooth-Beacons einsetzen.

Noch würden viele Lösungen einfach nicht angewendet. „Zu tun haben dürfte das auch mit der Wirtschaftlichkeit und dem traditionellen Arbeiten auf der Baustelle. Unterdessen werden die Plattformen im Internet, wo man Daten speichern, anschauen und auswerten kann, ständig besser. Deshalb wird die künstliche Intelligenz auf der Baustelle künftig stärker Einzug finden“, ist der Experte überzeugt.

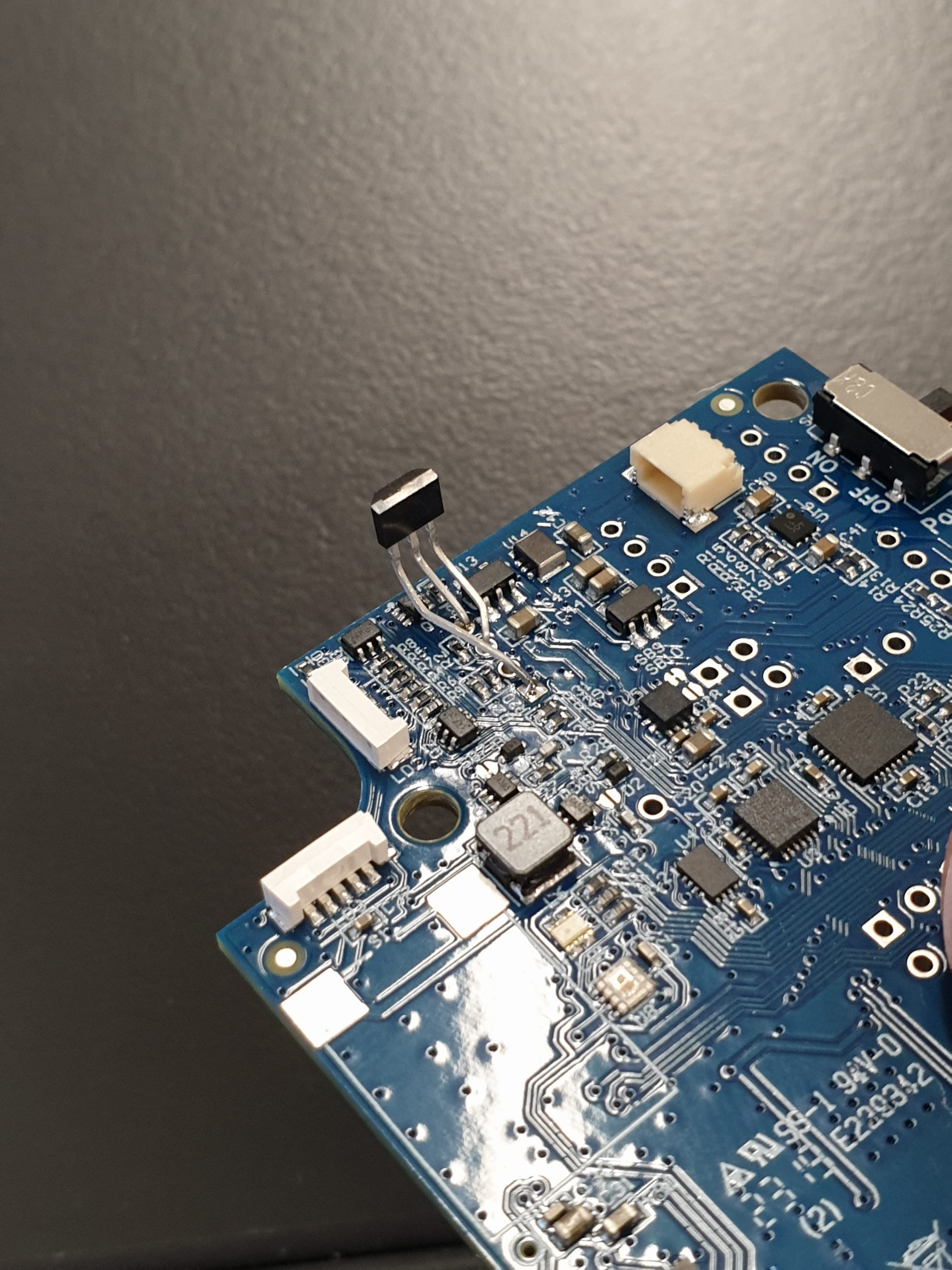

Von Akku-Lebensdauer und Funk-Protokollen

Viel Potenzial, aber große Herausforderungen sieht auch Robbi: „Momentan ist es auf der Baustelle noch total unübersichtlich und es gibt technische Schwierigkeiten in der Umsetzung. Neben den Datenbanken braucht man für eine großflächige Datenerfassung, sei es draußen oder im Gebäude, eine Funk-Übertragung und Funk-Protokolle. Außerdem ist die Akku-Lebensdauer lange Zeit ein großes Thema gewesen. Man muss durch Wände, durch Hindernisse und kann nicht ständig Batterien wechseln.“ Inzwischen sei man aber auf einem guten Weg, es gebe hier deutliche Fortschritte, etwa mit einer Akku-Lebensdauer von mehreren Jahren.

„Das Thema kommt jetzt aus der Forschung in die Umsetzung. Da wird ausprobiert und ausgerollt. Alle großen Werkzeug-Hersteller und Baumaschinen-Lieferanten haben Tracking Systeme implementiert und versuchen da in die Anwendung zu kommen. Es ist noch ein bisschen unübersichtlich. Da muss sich erst ein Standard etablieren, aber das wird schon“, prognostiziert Robbi.

Mitarbeiter brauchen neue Kompetenzen

Mit zunehmender Digitalisierung kommen auch auf die Beschäftigten veränderte Anforderungen zu. Schon jetzt sei der schleppende Wandel auf einen Kompetenz- beziehungsweise Fachkräftemangel zurückzuführen, heißt es unisono. Gleichzeitig treibe diese Situation den Trend an. „Es ist für die Unternehmen ein Anreiz, Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren sowie Robotik einzuführen, weil sie dann ihren Bedarf ausgleichen und die Produktivität steigern können“, so Robbi.

Wenn ein Roboter Löcher bohre, brauche es statt fünf Personen in Zukunft vielleicht nur noch zwei. Einer davon müsse aber die Maschine steuern. „Es kommt zu einer Personalreduktion, aber gleichzeitig zu einer Aufwertung der Stelle. Die verbleibenden Mitarbeiter müssen neue Kompetenzen aufweisen, die dann aber besser bezahlt werden. Die Unternehmen sparen sich trotzdem Personalkosten. Dass das Lohnniveau steigt, müsste eigentlich auch für die Politik interessant sein, weil wir dann aus dieser ganzen Billiglohn-Diskussion rauskommen“, erklärt der Fachmann gegenüber APA-Science.

Automatisierung noch nicht massentauglich

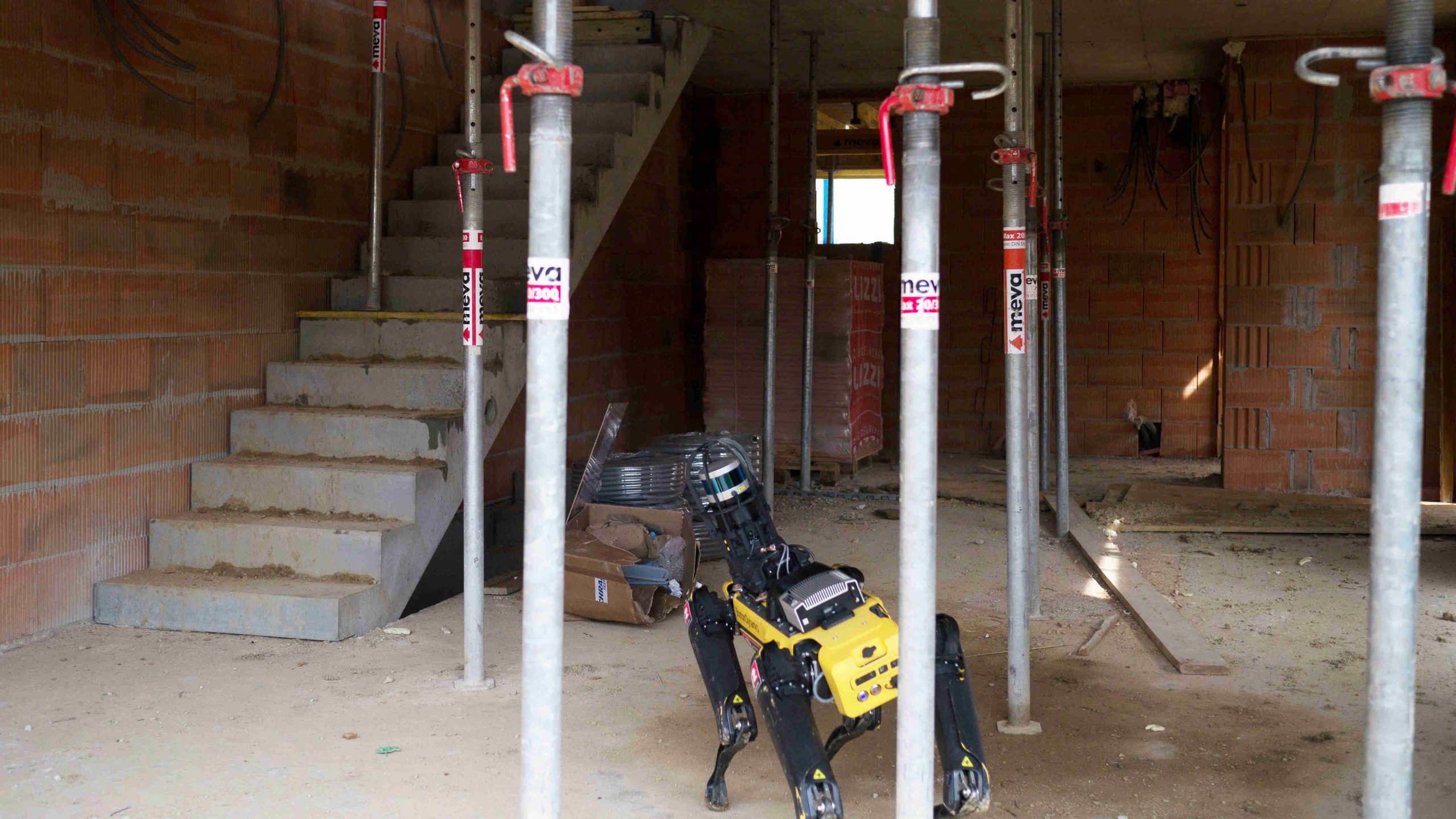

Gerade bei der Automatisierung von Bauabläufen gibt es laut den Experten großes Interesse der Branche. Von Massentauglichkeit könnte aber noch lange nicht gesprochen werden. Am weitesten verbreitet sei die Bestandserfassung mit Laserscannern auf der Baustelle. „Egal, ob mit Drohnen in größeren komplexeren Bausituationen oder durch einen Roboter-Hund, der herumläuft, das funktioniert sehr gut“, meint Robbi.

Wenn Roboterhunde Baustellen überwachen

Auf Baustellen ist viel los, dokumentiert werden die Veränderungen aber oft nicht optimal. Eine lückenlose digitale Erfassung des Baufortschritts gestaltet sich schwierig. Dies gilt besonders für Elemente, die nach Fertigstellung nicht mehr zugänglich sind – beispielsweise Teile der Heizungs-, Klima-, Lüftungs- oder Sanitärgewerke. Wie also könnten die bekanntlich nicht gerade seltenen Abweichungen vom Plan-Soll erfasst werden? Ein möglicher Ansatz wird in einem Projekt des Wiener Forschungszentrums für Virtual Reality und Visualisierung (VRVis) durchgespielt. Dabei überwacht ein autonom agierender Laufroboter, der mit verschiedenen Sensoren, etwa Kameras und Laserscannern ausgestattet ist, die Baustelle. Das soll der Entwicklung von digitalen Baustellen-Klonen den Weg ebnen.

Zum Einsatz kommt der Laufroboter Spot von Boston Dynamics. Derzeit wird getestet, welche konkreten Sensoren sich für diese Zwecke eignen. Eine Herausforderung ist den Angaben zufolge die enorme Informationsflut, wenn sich im Großteil der aufgenommenen Daten nichts signifikant am Gebäude geändert hat. Ziel sei, dass die autonome Plattform selbst entscheidet, was eine relevante Änderung ist und dann nur diesen neuen Zustand aufnimmt. Eine weitere Hürde: Vierbeinige Roboter wie Spot könnten zwar sehr gut mit unwegsamem Terrain und Stiegen umgehen sowie Hindernissen ausweichen, aber etwaige Sensoraufbauten wie Laserscanner seien sehr empfindlich. Letztendlich könnte eine umfassende Dokumentation bei Endabnahme, Vergütung und Leistungserfassung, Qualitätskontrolle oder als digitale Datengrundlage für Betrieb, Umbau und Rückbau dienen.

Bei der Fertigung sei man aber noch „meilenweit weg von Standardisierung“. Zwar gebe es Bohrroboter, die geometrische Informationen aus dem digitalen Modell als Basis nutzen, teilautomatisiert oder ganz automatisiert durch die Gegend fahren und Löcher bohren. Lohnen würde sich das aber erst ab 10.000 Bohrlöchern, etwa in Tunneln oder bei wirklich großen Objekten mit einer hohen Anzahl standardisierter Bohr-Situationen. In mittleren und kleineren Projekten sei nach wie vor der händische Weg der schnellste.

„Schließlich muss man jedes Mal den Roboter positionieren, einrichten und die Umgebungssituation störungsfrei halten. Das ist mit Aufwand verbunden. Da braucht man einfach auch die Menge, um wirtschaftlich zu sein“, beschreibt der Geschäftsführer von Digital Findet Stadt. Grundsätzlich könnte man neben dem Bohren auch Schweißen, Schrauben, Spritzen, Halten und Stapeln automatisieren – „dem Roboter ist das egal“. Voraussetzung ist wieder das digitale Modell, aus dem man die Informationen rausziehen kann. „Aber es lohnt sich immer erst dann, wenn man standardisiert sehr viele gleiche Prozessschritte übernehmen kann. Und in Österreich haben wir eher kleine und mittlere Bauwerke und keine asiatischen Verhältnisse.“

„Wir sind jetzt in einer Pilotphase, in der viele Sachen ausprobiert werden“, stellt auch Bauer fest. Vor allem die Kombination von BIM, Cloud Technologie und dem Internet der Dinge (IoT) mache spannende Projekte möglich, wie einen Bagger ans Internet anzubinden. „Der 2D- oder 3D-Plan liegt in der Cloud und der Bagger kann das ohne Gefahr und auf allen Baustellen automatisch abgraben. Wenn klar wird, dass das geht, wird sich das schnell durchsetzen.“

Potenzial beim 3D-Druck von Spezialbauteilen

Potenzial gibt es laut Robbi beim 3D-Druck – zumindest in speziellen Bereichen wie der Betonfertigung. Hier würden in Europa einige Pilotprojekte im mehrgeschoßigen Wohnbau laufen. „Die Firma Concrete 3D druckt beispielsweise Einzelelemente. Das geht viel schneller und damit kostengünstiger, als wenn man komplizierte Schalungen verwenden würde, die viel Zeit kosten. Da ist der 3D-Druck im Moment eine interessante Alternative zur teuren und zeitaufwendigen Einzelanfertigung. Inwieweit sich das durchsetzt, ist schwer zu sagen. Aber diesen Anwendungen wird zumindest am meisten Potenzial zugerechnet.“

In Österreich schon etabliert und digital fortgeschritten sei die modulare Vor-Fertigung und dort besonders der Holzbau-Bereich. „Hier gibt es einen sehr guten Automatisierungsgrad. Das ist wirklich schon eine richtige Industrie. Nicht wie in der Automobilindustrie, wo alles die Roboter übernehmen, aber es werden standardisierte Fertigbauteile, Wände, Türen, Decken, bis hin zu ganzen Raumeinheiten, etwa Nasszellen, produziert“, so Robbi.

Forschungsroboter half bei Aufbau von Labor

Beim Aufbau eines Teils eines neuen Roboterlabors der Universität für Bodenkultur (Boku) hat ein nun dort engagierter Industrieroboter selbst Hand angelegt. Bei dem Greifarmsystem handelt es sich laut Angaben der Uni um den größten Forschungsroboter des Landes. Für die großteils aus Holz bestehende Einhausung des Roboters am Boku-Standort in Groß-Enzersdorf (NÖ) fertigte das Gerät selbst Komponenten an.

„Wir hatten die Idee, dass der Roboter zuerst geliefert wird und dann die Teile für seine Einhausung bereits selbst bearbeitet“, so der Leiter der Arbeitsgruppe für ressourceneffizienten Hoch- und Ingenieurbau der Uni, Benjamin Kromoser. Am neuen Labor soll der Einsatz neuer Technologien im Bausektor erforscht werden, der mit einem zunehmenden Facharbeitermangel zu kämpfen habe. Dabei gehe es um digitalisierte Bauplanung oder die automatisierte Umsetzung von Tragstrukturen aus Beton oder Holz. In einer solchen operiert nun der neue Industrieroboter. Ein Video zum Aufbauprozess ist unter https://www.youtube.com/watch?v=UiwltAeZ-EE abrufbar.

Im Betrieb

Im Gebäudebetrieb ist Branchenkennern zufolge mit Abstand der geringste Digitalisierungsfortschritt zu verzeichnen. „Obwohl es entsprechende Tools, eine gute Sensorik, ein vernünftiges Monitoring und eine intelligente Datenauswertung, schon sehr lange gibt, passiert immer noch sehr wenig. Das ist jetzt wirklich nichts Neues und keine Rocket Science. Aber vorhandene, eigentlich etablierte Technologien werden immer noch nicht standardmäßig angewendet“, stellt der Experte fest.

Grund dafür sei das Thema Wirtschaftlichkeit. „Wenn der, der investiert, direkt davon profitiert, dann funktioniert es. Solange die Nutzer ihre Miete oder die Betriebskosten bezahlen, hat der Eigentümer wenig Interesse, in moderne Technologien zu investieren beziehungsweise das Personal zu schulen. Deswegen werden selbst einfaches Monitoring und Auswertungen sehr stiefmütterlich behandelt“, erklärt Robbi. Oft würde auch in moderne Technologien investiert, die man dann aber im Betrieb nicht einsetzt, weil die Betreiber schlichtweg keinen monetären Anreiz hätten, beispielsweise energieeffizienter zu werden.

Künstliche Intelligenz sorgt für Behaglichkeit

Zu heiß, zu kühl, zu zugig: Die Behaglichkeit in Räumen ist wichtig für die Menschen, die sich darin befinden. Wegen des individuellen Empfindens lässt sich Wohlbefinden bisher jedoch weder einfach messen, noch für alle optimal herstellen. Ein österreichisches Expertenteam unter der Leitung des Grazer Know-Center arbeitet daran, die thermische Behaglichkeit in Bürogebäuden für möglichst viele zu optimieren und zugleich die Energieeffizienz zu steigern.

In dem von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderten Projekt „COMFORT – Comfort Orientated and Management Focused Operation of Room Conditions“ wurde unter anderem ein virtueller Sensor entwickelt, der Behaglichkeit mithilfe von datengetriebenen KI-Modellen und Simulationsmodellen berechnet. Einflussgrößen, wie Temperatur oder Massenströme, werden aus der bestehenden Gebäudeleittechnik bezogen und gezielt mit zusätzlichen Messwerten eines neu entwickelten, drahtlosen Sensornetzwerkes kombiniert. Dieses besteht aus rund 40 Knoten mit jeweils mehreren Sensoren und misst ähnliche Größen, aber statt einem Messpunkt pro Raum gibt es nunmehr zehn oder noch mehr. Zusätzlich werden noch Wetterdaten in die Datenbasis aufgenommen.

Die Silicon Austria Labs (SAL) haben sich im Projekt dem drahtlosen Sensornetzwerk gewidmet. Know-Center, TU Graz und FH Salzburg fokussierten auf die Datenanalyse und Simulation. Eine Übersicht der Forschungsergebnisse ist unter https://www.youtube.com/watch?v=9uLrSkZrFE8 zu sehen.

Wenn es gelingen würde, die bestehenden Gebäude zu überwachen und an ein paar Stellschrauben zu drehen, wären Einsparungen beim Energieverbrauch von 40 Prozent erzielbar. „Die Gebäude werden in Zukunft noch intelligenter, schlichtweg aus der Tatsache heraus, dass die ganze Sensorik und die Möglichkeiten der Datenauswertung inzwischen preiswerter und besser sind. Lichtverhältnisse, Temperatur, Feuchtigkeit, CO2 bis hin zu Anwesenheiten lassen sich monitoren. Das Gebäude wird sich dann den Bedürfnissen anpassen. Das ist technisch marktreif.“

Man kann Sensoren zum Beispiel auch bei Wasserleitungen einbauen, nennt Stöckl von der TU Graz ein weiteres Beispiel. Anhand der Geräusche, die innerhalb der Wasserleitung erkennbar sind, oder von Schwingungen, warnt eine künstliche Intelligenz, wenn ein Ventil auszutauschen ist. Behörden in Australien würden mittels KI versuchen herauszufinden, wo in den Wasserleitungssystemen künftig eine Schwachstelle auftreten könnte, um einen größeren Schaden zu vermeiden.

Smartness vom Gebäudetypus abhängig

Wie smart und digital Bauprojekte und Betrieb sind, hänge vor allem vom Gebäudetypus ab, so Bauer. Als Vorreiter sieht der Siemens-Manager beispielsweise internationale Pharmakonzerne. „In der Wohnungswirtschaft gibt es vonseiten der Entwickler hingegen kein großes Interesse, innovativ zu bauen und die Betriebskosten niedrig zu halten, weil ohnehin der Mieter zahlt und der Betrieb nicht kritisch ist. Ganz anders sieht das etwa bei Produktionsunternehmen aus: Die haben extrem hohe Betriebskosten, laufen teilweise 24 Stunden am Tag, sind extrem kritisch – eine Stunde Stillstand kann in die Millionen gehen – und da sind die Gebäudebesitzer auch die Gebäudebetreiber.“

Im Prinzip gehe es bei der Digitalisierung immer um drei Sachen: Betriebs- beziehungsweise Wartungskosten verringern, Energieeffizienz und die Verbesserung der Primärprozesse. Was die Energieeffizienz betrifft, fehle Gebäuden oft noch die notwendige Reaktivität. „Sie passen sich nicht den Gegebenheiten an. Heute werden Gebäude im Vorhinein programmiert: Am 13. März wird es 22 Grad haben und da werden sich so und so viele Leute im Gebäude aufhalten. Der nächste Schritt wäre, dass sich das Gebäude an die Situation anpasst, weil es nicht jedes Jahr am 13. März 22 Grad hat und vielleicht viele im Homeoffice sind. Damit das funktioniert, muss ich das Gebäude einerseits mit Sensoren intelligent machen und andererseits mit der Cloud verbinden“, so Bauer.

Der dritte Punkt sei die Verbesserung der Primärprozesse. Im Krankenhaus könnten zum Beispiel mittels IoT-Sensoren die Belegung effizienter gestaltet und der Patientendurchlauf erhöht werden. Durch Sender auf mobilen Röntgengeräten oder Infusionsständern würde man immer und schnell wissen, wo diese gerade sind. Außerdem lasse sich so die Auslastung abfragen und auswerten. „Vielleicht braucht es nur 70 statt 100 Geräte. Insgesamt hat man geringere Investitionskosten und weniger Wartungsaufwand. Dann kann man eine Ärztin mehr anstellen“, streicht Bauer hervor.

Ausblick

„Wie der Bauarbeiter in 20 Jahren aussieht, kann ich nicht sagen, aber vielleicht wird er von einem Exo-Skelett unterstützt, vielleicht laufen Arbeitskräfte mit Augmented Reality-Brillen herum. Voraussichtlich werden Drohnen vermehrt eingesetzt und Bilderkennung ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Künstliche Intelligenz unterstützt beim Entwurf von neuen Gebäuden und der Dokumentation“, erwartet Stöckl. Er sei auf jeden Fall davon überzeugt, „dass in Zukunft mehr und mehr dieser Technologien Einsatz finden, weil sie immer kostengünstiger werden“.

Bei der Roboter-Unterstützung für bestimmte Arbeitsschritte stelle sich derzeit noch die Preisfrage, so Robbi. Mit steigenden Stückzahlen werde sich das aber rasch ändern. „Künftig werden Mensch und Maschine sehr eng zusammenarbeiten, etwa beim Heben, Tragen, Fenster einrichten oder Türen einsetzen. Spritzen, Schweißen und Bohren übernehmen zum Teil die Roboter“, prognostiziert der Experte.

In den Vordergrund rücken würde auch die Diskussion um die eingesetzten Materialien, Stichwort Kreislaufwirtschaft. Ziegel verkleben gehe dann nicht mehr. Und hier kommt wieder die Digitalisierung ins Spiel: „Es muss digital erfasst werden, was im Gebäude verbaut ist und ob man die Materialien wiederverwenden kann. Dazu braucht es eine digitale Dokumentation. Auf Papier ist das unmöglich“, sagt Robbi.