Viel Wasser in der Industrie, aber kühl bitte

Wasser ist – wenig überraschend – für die Industrie ein zentraler Rohstoff. Auf die produzierende Wirtschaft entfällt mit etwa 70 Prozent auch der größte Teil des jährlichen heimischen Wasserbedarfs, doch nur mit einem kleinen Teil davon wird auch produziert. Hauptsächlich wird gekühlt. Schaut man sich das industrielle Abwasser an, hat sich die Situation in den vergangenen drei, vier Jahrzehnten massiv verbessert. Unerwünschte Schaumkronen auf Gewässern gehören weitgehend der Vergangenheit an.

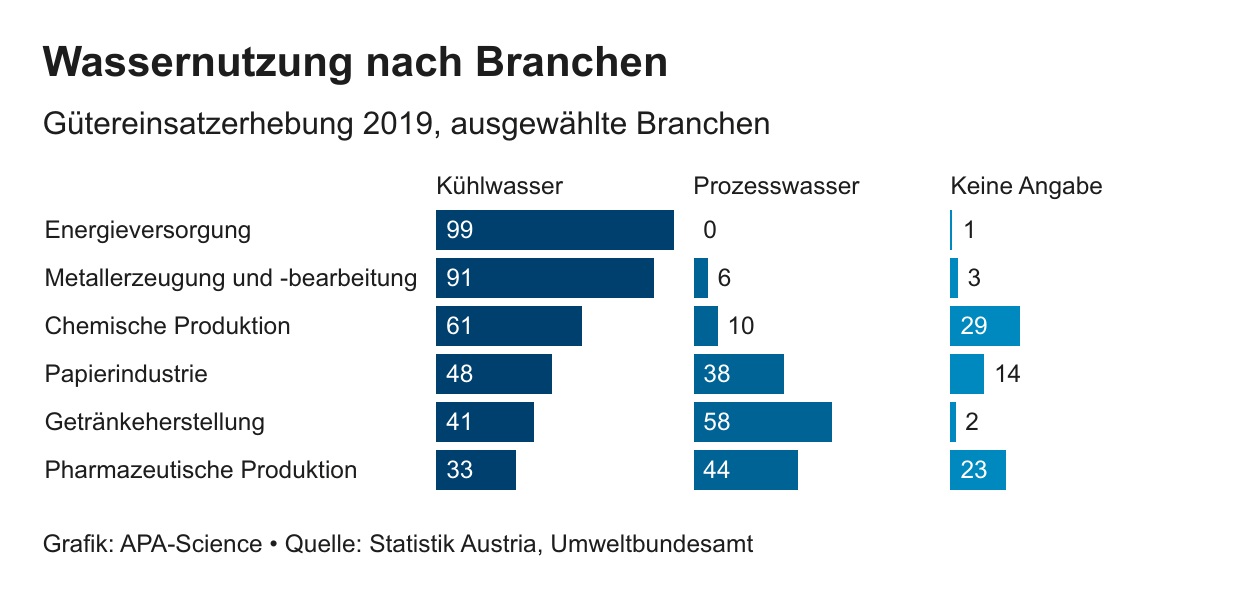

Konkret liegt laut der Studie „Wasserschatz Österreichs“ des Umweltbundesamts (UBA) im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums der jährliche Wasserbedarf der österreichischen Industrie bei etwa 2,2 Mrd. Kubikmeter, was in etwa 70 Prozent des heimischen Gesamtbedarfs (3,14 Mrd. Kubikmeter) entspricht. Das mit Abstand meiste Wasser dient dabei der Kühlung. Demnach fallen etwa 89 Prozent des industriellen Gesamtwassereinsatzes für die Deckung des Kühlwasserbedarfs an, rund elf Prozent (absolut 241,8 Mio. Kubikmeter) werden laut den UBA-Angaben als Prozesswasser genutzt.

Zwei Drittel des Gesamtwasserbedarfs (Kühlwasser, Prozesswasser) von Industrie und Gewerbe entfallen auf die Herstellung von Waren, davon rund 57 Prozent auf die Metallerzeugung und -bearbeitung, ca. 25 Prozent auf die chemische Industrie und etwa elf Prozent auf die Papierherstellung, der Rest auf andere Produktionsbereiche. Das letzte Drittel wird der Energieversorgung zugeordnet.

Industriebedarf: Kein Wachstum mehr

„Der Wasserbedarf der Industrie wird in den nächsten Jahren auch nicht signifikant zunehmen“, verweist die Studien-Ko-Autorin Helga Lindinger vom UBA gegenüber APA-Science darauf, dass „seit Beginn der 2010er-Jahre technische Entwicklungen dazu beigetragen haben, dass der Wasserbedarf je Produkteinheit (Anm. z. B. Wasser je Tonne Stahl) signifikant abgenommen hat“. Mit einer weiteren starken Abnahme rechnet man beim UBA aber nicht: „Der Bedarf der Industrie bis 2050 wird im Vergleich zu jetzt in etwa gleichbleiben. Allerdings könnte es durch strukturelle Änderungen (Absiedelungen, Umstrukturierungen u.ä.) langfristig zu einem reduzierten Wasserbedarf kommen“, heißt es in der Studie.

Ausreichend Wasser in guter Qualität ist verständlicherweise ein Standortfaktor für die Ansiedlung von Industriebetrieben. Große Kühlwassermengen, wie sie für Heizkraftwerke, Raffinerien, Metallerzeuger oder Chemieanlagen benötigt werden, werden in der Regel mehrheitlich durch Entnahmen aus Oberflächengewässern (84 Prozent) gedeckt und ortsnah wieder rückgeleitet.

Getränke- und Nahrungsmittelhersteller wiederum, die Frischwasser als Rohstoff für ihre Produkte einsetzen, benötigen Trinkwasserqualität und decken deshalb ihren Wasserbedarf überwiegend aus den besser geschützten Grundwasserressourcen über Quellen und Brunnen, ebenso wie Industrien mit hohen Anforderungen an die Rohwasserqualität. Laut der Industriellenvereinigung (IV) wird der Wasserbedarf im Bereich Industrie und Gewerbe zu 90 Prozent aus Eigenförderung gedeckt.

Verordnungen, wie die Industrie Wasser wieder in den Kreislauf bringen darf

Die Bewirtschaftung des Grundwassers ist in der EU grundsätzlich durch die EU-Wasserrahmenrichtline (WRRL 200/60/EG) geregelt. Darüber hinaus werden detaillierte Kriterien für die Bewertung des chemischen Zustands durch die EU-Grundwasserrichtlinie (GWRL, 2006/118/EG) festgelegt. Ergänzend zu den EU-weiten Qualitätsnormen für Nitrat und Pestizide, sind von den Mitgliedstaaten nationale Grundwasserqualitätsnormen unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten festzulegen.

Abwasser – Große Fortschritte

Bis in die 1990er-Jahre hinein hatte die Industrie den Ruf eines Wasserverschmutzers. Da und dort konnten auf manchen Gewässern Schaumkronen durch ausgeleitetes Abwasser gesichtet werden. Das hat sich laut Experten seitdem massiv geändert. „Die Industriewasserwirtschaft schaute in den 1990er-Jahre bei den Betrieben, die in ein kommunales Abwassersystem einleiten (Anm. Indirekteinleiter), ganz genau, wer liefert welche Stoffe und was landet im Klärschlamm. Stoffe, die im Klärschlamm Schmutzstoffe sind, sind für die Industrie häufig Rohstoffe“, erklärt Thomas Ertl, Leiter des Instituts für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien.

Damals sei bereits erreicht worden, dass diese Rohstoffe durch diverse Maßnahmen (Einhausungen, Filtersysteme etc.) oft im Betrieb geblieben und nicht im Abwasser gelandet sind. Dass der Abfall, der früher die Gewässer „versaut“ hat, bereits in den 1990ern in Richtung „resource recovery“ gedacht wurde, deutet Ertl als eine Erfolgsgeschichte: „Das ist ja auch im ureigensten Interesse der produzierenden Wirtschaft.“

Entscheidende Impulse sind außerdem von der entsprechenden Gesetzgebung zum Gewässerschutz ausgegangen. In der EU wurde das über die Industrieemissionsrichtlinie und Wasserrahmenrichtlinie im Zuge des „Sevilla-Prozesses“ geregelt. In einem Stakeholder-Prozess, in den auch die Industrie involviert war, wurde festgelegt, dass die beste verfügbare Technologie in der Abwasserreinigung eingesetzt werden muss. Das Regelwerk wurde schließlich in die nationale Gesetzgebung überführt. „Dabei wurden stets ökonomische Interessen mitberücksichtigt, was gut funktioniert hat“, erläutert Ertl.

Vor allem die EU-Richtlinie für kommunales Abwasser hat die Situation laut den Experten insgesamt verbessert, ist mit über 30 Jahren Gültigkeit jedoch in die Jahre gekommen. Im Oktober 2022 wurde daher seitens der EU-Kommission ein Vorschlag für eine Neufassung vorgelegt. Zu Änderungen könnte es auch für manche Industriezweige kommen. Im Entwurf 2022 heißt es: „Die Hersteller von Arzneimitteln und Kosmetika werden verpflichtet sein, die Kosten für die Entfernung von Mikroschadstoffen, die aus ihren Produkten stammen und in das Abwasser gelangen, zu tragen und damit das Verursacherprinzip umzusetzen.“ Aktuell wird laut der IV eine Wirkungsfolgeabschätzung durchgeführt.

„Schauen wir einmal, wie es funktioniert. Bis jetzt sind wir bis zum Abwasserproduzenten gegangen. Jetzt versucht man, den Schritt hin zu den Herstellern zu machen“, kommentiert Ertl den Vorschlag.

Kontrolle, Monitoring

Bei allen Fortschritten, um Kontrolle und Monitoring kommt man nicht umhin. „Verfügt der Industriebetrieb über eine eigene Kläranlage (Direkteinleiter), muss ein Wasserrechtsbescheid erstellt werden. Leitet die Industrie in ein Kanalsystem ein (Indirekteinleiter), werden die Bedingungen zwischen dem Unternehmen und dem Kanal- und Kläranlagenbetreiber ausgehandelt. Da bleibt der Industrie, falls ihr die Gebühren zu hoch sind, die Möglichkeit, selbst eine Vorreinigung (Anm. z.B. anaerob usw.) vorzunehmen, und den Rest dann in den Kanal abzulassen“, fasst Ertl zusammen. Geregelt wird das in der Indirekteinleiterverordnung in Kombination mit der Abwasseremissionsverordnung.

Indirekteinleiter, Direkteinleiter

Die Indirekteinleiterverordnung (IEV, BGBl II 1998/222) regelt die Einleitung von Abwasser, dessen Beschaffenheit mehr als geringfügig von derjenigen des kommunalen Abwassers abweicht, in die öffentliche Kanalisation. Indirekteinleiter müssen jedenfalls einen Vertrag über die Einleitung mit dem Kanalbetreiber abschließen, in gewissen Fällen ist außerdem eine wasserrechtliche Bewilligung erforderlich.

Von insgesamt 249 Industriebetrieben (Erhebung Kommunales Abwasser – Lagebericht 2022) leiten 103 direkt in ein Gewässer und 127 indirekt in eine öffentliche Kanalisation und kommunale Kläranlage ein. Weitere 19 Industriebetriebe leiten einen Teil ihrer Abwässer direkt in ein Gewässer, den anderen Teil indirekt in Kanal und Kläranlage ein.

Der Gewässerschutz beruht laut den Wissenschaftern in Österreich zu einem sehr großen Anteil auf Eigenkontrolle. „Dabei werden im Zu- und Ablauf viele Parameter gemessen, damit sich der Betrieb darauf einstellen kann, effizient zu arbeiten“, so der BOKU-Fachmann. Es gehe darum, denn Wasserrechtsbescheid einhalten zu können und zu dokumentieren, wieviel Abwasserfracht ausgeleitet werde. Die Eigenüberwachung wird schließlich mit einer Fremdüberwachung kombiniert. Ertl: „Je besser die Eigenüberwachung, desto weniger Fremdüberwachung ist nötig.“

In Österreich muss jede Kläranlage einmal im Jahr fremdüberwacht werden. An einem repräsentativen Tag analysiert ein unabhängiges Prüfinstitut über 24 Stunden hinweg die Kläranlage im Zulauf und Ablauf und sieht die Protokolle der Eigenüberwachung ein. Zusätzlich werden Proben entnommen, die chemisch analysiert werden. Ebenso wird eine Gewässer-ökologische Beurteilung vorgenommen. Die Fremdüberwachung kann schließlich bei größeren Kläranlagen ergänzt werden, indem monatlich Proben in einem Labor geprüft werden müssen.

Industriebetriebe mit eigenen Kläranlagen werden dabei analog zu den kommunalen Anlagenbetreibern behandelt. Leitet ein Produktionsbetrieb ins Kanalnetz ein, ist der Kanal- und Kläranlagenbetreiber für die Überwachung verantwortlich (festgelegt in der Wasserrahmenrichtlinie) Insgesamt könne die Abwassersituation In Österreich als auf hohem Niveau bezeichnet werden, erklären die Experten. Das Kontroll- und Überwachungssystem des industriellen Abwassers sei derart gut aufgestellt, dass Thomas Ertl sich vorstellen kann, dass in Österreich mehr Schadstoffe aus dem Haushaltsbereich wie z.B. pharmazeutische Rückstände und vom Oberflächenabfluss von Verkehrsflächen wie etwa Schwermetalle als aus der Industrie in den Kanalsystemen landen.

Abwasserlose Industrie

Eine Idee, die in der Industrie diskutiert wird, ist das Konzept des „zero liquid discharge“ – also das Bestreben, überhaupt kein Abwasser mehr zu produzieren, sondern durch Recycling das Wasser und die darin gelösten Rohstoffe im Betrieb zu halten. Ertl dazu: „Das funktioniert dann, wenn keine Schadstoffe mehr vorliegen.“

Je mehr man in rezirkulare Systeme geht, desto mehr Stoffe konzentrieren sich auf, die nicht als Ressource gebraucht werden, erklärt der Wissenschafter. Da gehe es dann darum, derartige Schadstoffe intelligent auszuschleusen. An diesem Punkt arbeite die Industrie mit der Wissenschaft an speziellen Verfahren wie etwa an intelligenten Zentrifugen, Katalysesystemen oder auch speziellen Konditionierungs- oder Fällungsmitteln, die hochselektiv wirken. „Da wird in viele Richtungen geforscht“, erklärt der Wissenschafter.

Ein Überblick über aktuelle Forschungen findet sich hier.