Was machen Wanderheuschrecken im 3D-Kino?

Ausweichen! Aber dazu später. Das Vorbild „Natur“ ist natürlich auch für die Industrie ein heißes Thema – da geht es um „smarte“ Materialien, Oberflächen mit besonderen Eigenschaften oder Komponenten, die robust und leicht zugleich sind. Was Drohnen von Heuschrecken lernen können oder Muscheln mit den Wiener Linien zu tun haben und welche tierischen Formen Roboter zuweilen annehmen, zeigt ein kleiner Streifzug durch heimische Forschungsprojekte.

Quasi cineastische Momente können Wanderheuschrecken bei Manfred Hartbauer vom Institut für Biologie der Universität Graz erleben. Er bietet ihnen mit zwei gekrümmten Monitoren vor den Augen ein Blickfeld von fast 180 Grad. Im Programm: kritische Kollisionsszenarien, die Drohnen mittels zweier GoPro-Kameras aufgenommen haben. „Das ist wie ein kleines IMAX-Kino für Heuschrecken“, erklärt der Leiter des Projekts. Dabei steht aber nicht die Unterhaltung der Insekten im Vordergrund, vielmehr geht es um die visuellen Fähigkeiten, mit deren Hilfe letztlich das Flugverhalten von Drohnen verbessert werden soll. Schließlich können einzelne Individuen in Schwärmen mit bis zu zehn Millionen Insekten gekonnt Hindernissen ausweichen, ohne dabei zu kollidieren.

Konkret bringen die Forscher Elektroden – eine für das rechte Auge, eine für das linke – an den zwei sogenannten Kollisionsdetektorneuronen der Heuschrecken an und zeigen ihnen dann die Videos. Droht ein Zusammenstoß, etwa mit einem Baum oder einer Hausmauer, „feuern“ die Neuronen. „So können wir quasi sehen, auf welche Flugszenen die Heuschrecken reagieren würden“, sagt Hartbauer im Gespräch mit APA-Science. Derselbe Film wird dann in einen bionischen Kollisionsdetektor-Algorithmus eingespielt. Dessen Ausschläge vergleichen die Wissenschafter mit denen der Nervenzelle.

Im Fall der Fälle

Nicht alle Kollisionsobjekte können zeitgerecht detektiert werden. Für diese Fälle arbeitet man mit der Grazer Firma Drone Rescue Systems zusammen, die eine Art Drohnenfallschirm entwickelt hat. „Wir berechnen einen Prozentwert, der das Kollisionsrisiko angibt. Wenn der über rund 80 Prozent liegt, also ein Ausweichmanöver kaum mehr möglich ist, dann wird dieser Bremsfallschirm gezündet und die Drohne landet sicher“, so Hartbauer.

„Ungewollte Reaktionen der Heuschrecke, etwa auf plötzliche Hell-Dunkel-Wechsel, können wir im Algorithmus unterdrücken und so ein Ergebnis erzielen, das über die Nervenzellantwort der Heuschrecke hinausgeht“, erläutert der Zoologe. Letztendlich soll die Drohnenkamera dadurch mögliche Hindernisse besser erkennen und die Drohne ausweichen können. Für alle Beteiligten besonders wichtig wäre das beispielsweise bei der kollisionsfreien Lieferung von Paketen vom Absender bis zur Haustüre des Empfängers. Im Herbst 2021 wollen die Forschenden einen Demonstrator mit entsprechendem Sensor vorstellen, der zuverlässig Ausweichmanöver ausführen kann. Zuerst wird aber noch am Fraunhofer Institut an der TU Graz in einem virtuellen 3D-Raum und ab dem Sommer mit echten Drohnen getestet.

Stechmücken verwirren

In einem anderen aktuellen Projekt wird daran gearbeitet, Moskitos quasi durch eine optische Täuschung von ihrer Beute abzulenken. „Wer schon einmal versucht hat, eine Fliege zu erschlagen, weiß, wie schnell sie sind. Grund ist, dass eine Bewegung schon vor der kognitiven Eigenschaft des Gehirns von sehr augennahen Neuronen als solche codiert wird. Diese bildgebende Mathematik ist etwas, was einem Ingenieur trotz intensiven Nachdenkens so nicht einfällt. Da ist die Bio-Inspiration ausgesprochen hilfreich“, findet Thorsten Schwerte vom Institut für Zoologie an der Universität Innsbruck. Im Rahmen seiner Forschung werden Räume durch eine Optik erfasst und feinste Bewegungen detektiert. Ob das eine Stechmücke sein könnte, zeigt der gleichzeitige Check des akustischen Fingerabdrucks per Mikrofon. Über dieselbe Optik werden dann Lichtimpulse ausgesendet, die das Insekt neurophysiologisch so irritieren, dass es sein ursprünglich anvisiertes Objekt nicht mehr erreicht.

Auf dem Weg zur „bad science“?

Insbesondere im Bereich Bionik sind bekanntlich viele Projekte vom Militär finanziert. Das ist laut Schwerte auch kein Wunder. „Wenn man mit einem bildgebenden Verfahren mit fast jeder Kamera nach dem Vorbild von Insekten durch die Wolkendecke schauen und beispielsweise Flugzeuge sehen kann, dann ist sonnenklar, dass das nicht für den Consumerbereich gedacht ist. Das schreit natürlich nach einer militärischen Anwendung. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, weswegen die Bionik auch eine ‚bad science‘ werden kann. Die Frage ist, wo steckt das meiste Geld und wer lenkt die Forschung?“, so Schwerte.

Wie Wüstenameisen navigieren

Auf die „unglaublichen Lösungen, die Insekten bieten, und die einem Ingenieur gar nicht einfallen würden“, kommt auch Manfred Hartbauer von der Uni Graz zurück. Er verweist auf Wüstenameisen, von denen man sich viel abschauen könnte. „Sie finden ihr Nest, das nur ein kleines Loch im Wüstenboden ist, auch wieder, wenn sie vorher Zick-Zack auf Futtersuche waren. Aus 50 Metern Entfernung gehen die Ameisen auf geradem Weg zurück, obwohl sie ihr Nest gar nicht sehen. Sie nutzen den Himmelskompass, haben eine Art Schrittzähler, zudem wird jede Drehbewegung gespeichert, damit sie sich den Rückweg ausrechnen können“, staunt der Experte. Außerdem haben Wüstenameisen an der Körperoberfläche kleine dreieckige Schuppen, die durch ihre Struktur das Sonnenlicht stark reflektieren und sie so vor Hitze schützt.

Von Wieseln und Feldgrillen

Gleich zwei Vorbilder hat das im Rahmen des österreichischen Förderungsprogramms für Sicherheitsforschung KIRAS eingereichte Projekt „WieselBot“. Einerseits geht es darum, einen Suchroboter zu bauen, der ähnlich flink wie ein Wiesel durch eingestürzte Gebäude läuft, um verletzte oder verschüttete Personen zu finden. Andererseits schaut man sich auch etwas von Feldgrillen ab, die erstaunliche Sinnesleistungen vollführen können. „Die Weibchen müssen die zirpenden Männchen in einer Wiese finden. Der Schall wird aber durch die vielen Grashalme gestört, dennoch schaffen sie es. Wir wollen uns das Richtungshören zunutze machen, um den WieselBot so auszustatten, dass er um Hilfe rufende Personen aufspüren kann“, so Hartbauer gegenüber APA-Science.

Fischflosse und Chamäleon-Zunge

Tiere zum Vorbild haben auch viele Projekte des Automatisierungsspezialisten Festo. Greifer, die von der Fischflosse abgeleitet sind oder sich Funktionen von der Zunge des Chamäleons abgeschaut haben, gibt es da ebenso wie Flugobjekte, die unterschiedliche Eigenschaften ihrer natürlichen Vorbilder umsetzen – beispielsweise Libelle, Flughund, Schmetterlinge oder Schwalben. „Ein großes Highlight für uns war sicherlich die Entschlüsselung des Vogelflugs, die uns erstmalig mit dem SmartBird gelungen ist“, sagt Karoline von Häfen, Leiterin Corporate Bionic Projects.

Aus der Erforschung neuer Technologien und Werkstoffe im Rahmen der Bionik-Projekte würden viele Erkenntnisse in die Entwicklung von Automatisierungs-Produkten miteinfließen. So ist der Fischflossen-Greifer besonders nachgiebig und kann sich daher verschiedensten Konturen ohne zusätzliche Adaptionen flexibel anpassen – etwa beim Aufnehmen unterschiedlich geformter Objekte, wie etwa Äpfel, Orangen oder Eiern. Ein pneumatischer Greifer, der von der menschlichen Hand inspiriert ist, kann wiederum mithilfe von Kamerabildern verschiedene Gegenstände erkennen und greifen, selbst wenn diese teilweise verdeckt sind. „Schaut man in der Natur etwas genauer hin, dann wird schnell klar, dass es viele Parallelen zwischen ihr und der Industrieautomation gibt“, ist von Häfen überzeugt.

Stolpersteine und Hindernisse

Das vornehmlich technische Prinzip in der Natur, das vielen Erfindungen zugrunde liegt, ist Energieersparnis, streicht Schwerte von der Uni Innsbruck hervor. Tiere und Pflanzen hätten entsprechende Prozesse entwickelt, was vor allem für den Flugzeug- und Fahrzeugbereich interessant sei. Allerdings müsste man manche (Marketing-)Aussagen auch hinterfragen: Ist der niedrige Luftwiderstand bei einem Auto wirklich „vom torpedoiden Körper eines Wassersäugers inspiriert“? Bei Nanostrukturen würden viele Versuche scheitern, diese in größeren Flächen und Stückzahlen zu produzieren: „Das funktioniert zwar, aber nur im Labormaßstab.“

In der Fahrzeugtechnik wird viel im Bereich Energiespeichertechnologie geforscht – vor allem in Hinblick auf die aufstrebende Elektromobilität. Hier hätten Organismen einen extrem hohen Wirkungsgrad. Andererseits sei ewige Haltbarkeit nicht unbedingt ein biologisches Prinzip. „Bio hat also nicht immer nur Vorteile, da gibt es viele Widersprüche, die man nur durch einen echten Gamechanger auflösen kann. Bei der Akku-Technologie warten wir darauf noch“, sagt Schwerte.

Physik versus Biologie

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist bei Bionik-Projekten laut Schwerte sehr vorteilhaft. Auch wenn sich das manchmal gar nicht so einfach gestalte. So habe man an einer Simulation gearbeitet, um herauszufinden, wieviel Muskelkompartimente man bei einem OP-Assistenzroboter weglassen könnte, so dass dieser trotzdem noch eine präzise humanoide Bewegung ausführen kann. Beim Menschen weist die Arm-Muskulatur 138 Muskelkompartimente auf. Ergebnis: Letztendlich kann man auf sechs reduzieren. Wenn man das publiziere, „dann begibt man sich als Biologe ins Haifischbecken, weil auf diesem Gebiet Ingenieure, Physiker und Maschinenbauer arbeiten, die sagen: Hey, was willst du als Biologe in unserem Journal?“, so der Biologe, der „auch mal Physik studiert, wenn auch abgebrochen“ hat. Die Strategie der Zukunft sei, Kooperationen einzugehen. Deswegen werde die Zusammenarbeit an der Uni Innsbruck derzeit auch forciert.

Muscheln und die Wiener Linien

Nicht bei E-Autos, sondern in der Niederflur-Straßenbahn ULF der Wiener Linien kommt ein Produkt zum Einsatz, das der Erforschung von Muscheln und schneckenartigen Meeresbewohnern zu verdanken ist. Sie weisen sehr hohe mechanische Eigenschaften auf, also etwa Widerstand gegen Versagen oder Rissausbreitung. Diese Grundprinzipien hat Jürgen Lackner von Joanneum Research unter anderem auf Beschichtungen übertragen, um die Beständigkeit zu erhöhen. Bei den ULFs der Wiener Linien wurden die Führungsstangen, die den Wagenkasten absenken und vorher mit einer Chrom-Schicht überzogen wurden, entsprechend neu beschichtet. „Jetzt ist das deutlich korrosionsbeständiger und hält mindestens 16 Jahre. Ursprünglich war nach einem Jahr alles durchgerostet“, so Lackner.

In der Luftfahrt wird vor allem auf bionische Konstruktionen gesetzt, um Bauteile leichter zu machen, so Lackner. Laut Simulationen könnten bis zu 60 Prozent Gewichtsreduktion erreicht werden, wenn man sich an der Sicherheit von gefrästen oder geschmiedeten Teilen orientiert. „Allerdings trauen sich die Flugzeugbauer derzeit nicht in die Primärstruktur, weil 3D-Druck noch zu fehleranfällig ist. Niemand will in einem Flugzeug sitzen, bei dem das Triebwerk alleine weiter fliegt. Deshalb haben sich bionische Überlegungen zum Ultraleichtbau, wo man Strukturen von Pflanzen und Wurzeln hernimmt, noch nicht wirklich auf Produkte durchgeschlagen“, sagt Lackner.

"Haifischhaut" soll Flugzeuge effizienter machen

Flugzeuge sollen künftig sparsamer fliegen. Das zwingt Flugtriebwerkshersteller dazu ihre Antriebe weiter zu verbessern und führt steirische Forscher dazu, sich mit Strömungsexperimenten und der besonderen Eigenschaft von Haifischhaut zu beschäftigen. An der TU Graz fanden sie in Kooperation mit einem Grazer Start-up etwa heraus, dass die Simulierung einer Haifischhaut-Oberfläche im Triebwerk den Strömungswiderstand verringert – was wiederum die Triebwerksleistung verbessert. Lesen Sie mehr

Bis 2035 oder 2040 könnte sich das Innenleben von Flugzeugflügeln aber an Vogelflügeln, deren Struktur und Knochenaufbau orientieren. „Wenn man sich dann an das Thema Antriebe beziehungsweise Motoren heranwagt, wird es nicht zwei oder vier, sondern 20 oder 40 Triebwerke an unterschiedlichen Positionen geben und die werden ebenfalls über vogelähnliche Strukturen angebunden sein“, blickt der Experte in die Zukunft.

Hohle Knochen sparen Masse

Beim Flugzeuginneren dürfte Bionik aber schon früher Einzug halten. Man arbeite derzeit an einem Projekt, bei dem einerseits der bionische Leichtbau als auch muschelähnliche Schichtaufbauten eine Rolle spielen. Konkret geht es um einen Kabinenteiler, der den Vorhang zwischen Economy- und Business Class trägt. Der muss auf der Alu-Führungsschiene möglichst einfach verschoben werden können. Dafür wird eine Schale aus Carbonfiber-Komposit (CFK) gefertigt, die aber nicht wie üblich eine Wabenstruktur im Kern hat. Der Innenaufbau orientiert sich vielmehr an Gitter- und bionischen Strukturen – konkret vogelknochenähnliche Streben, die zum Teil auch hohl sein können, um Gewicht zu sparen, so Lackner.

Klare Rechnung

1 kg Masse

Einsparung bei einem Zug macht

200.000 bis 300.000 Euro

Energieersparnis

Kostenfaktor Leichtbau

Minimierter Materialeinsatz, minimiertes Gewicht, minimierter Energieeinsatz – das sind natürlich Kostenfaktoren, die für die Industrie wichtig sind. Gewichtsreduktion hat einerseits direkte Auswirkungen auf die Fertigung, wenn für eine Beschichtung beispielsweise statt zehn Kilogramm Titan nur zwei benötigt werden. Für den Anwender von Leichtbau bietet sich der Vorteil, dass die transportierte Masse geringer wird. Das gilt nicht nur für die Luftfahrt, sondern beispielsweise auch für die Bahn.

„Wenn man ein Kilogramm Masse einsparen kann, dann ist das auf die Lebenszeit eines Schienenfahrzeugs von 30 bis 40 Jahren ungefähr eine Energieersparnis von 200.000 bis 300.000 Euro. Angenehmer Nebeneffekt: Die U-Bahn-Betreiber wollen ihre Fahrzeuge möglichst rasch beschleunigen und abbremsen. Wenn die Wagenmasse reduziert wird, dann können die Intervalle verkürzt werden“, nennt Lackner ein Beispiel.

Muscheln als Vorbild

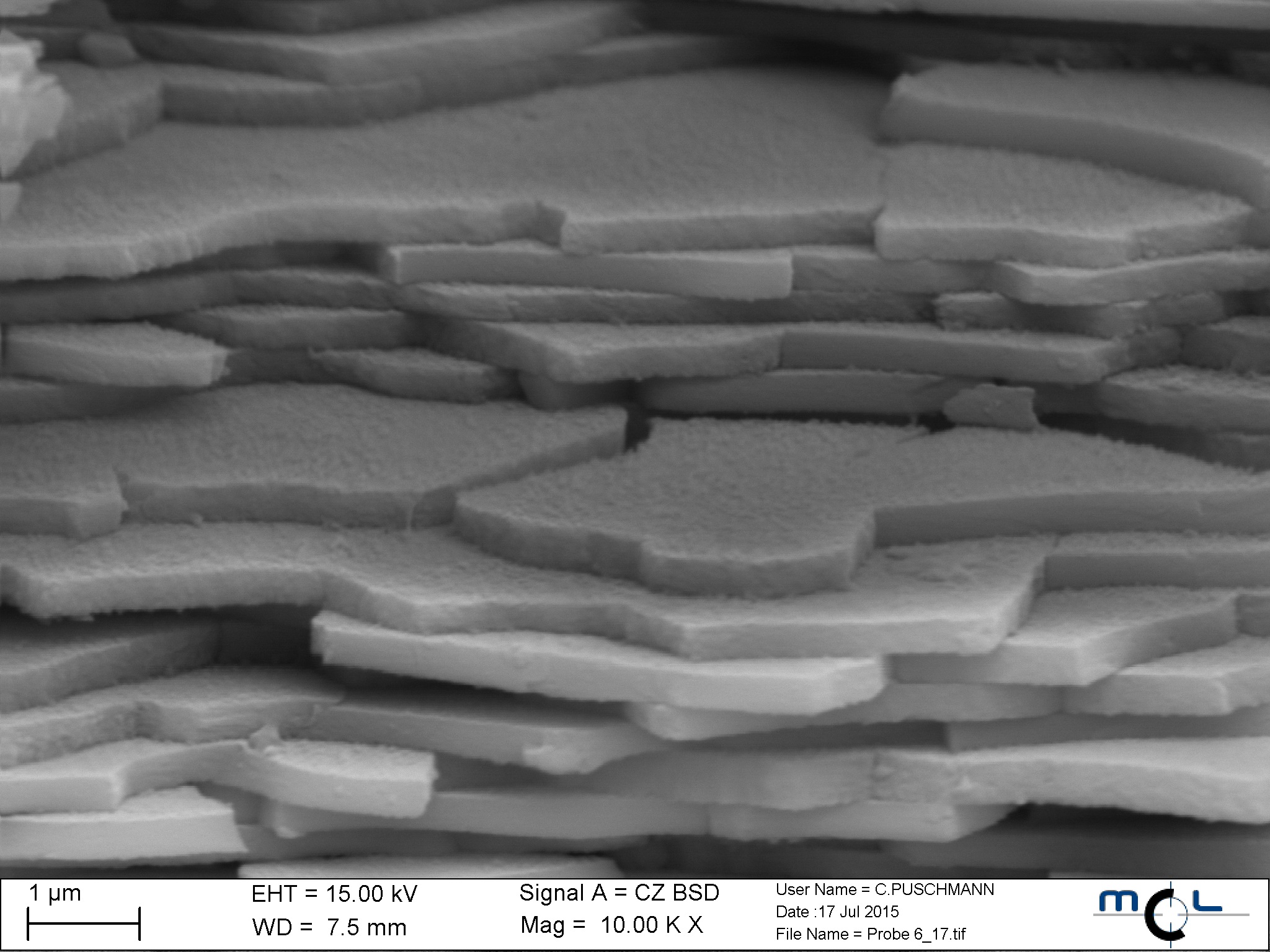

Die Beschichtung wiederum soll sich im Überlastungsfall an den Gegenkörper anpassen. „Wenn Risse entstehen, zerstören sie nicht die gesamte Schicht, sondern bleiben in einer von vielleicht 124 Lagen stecken. Eine Schädigung darf sein, aber nur wenn sie die Funktionalität nicht beeinflusst, ist der Ansatz“, beschreibt Lackner im Gespräch mit APA-Science. Vorbild waren hier Muscheln beziehungsweise Perlmutt, der ja mehr oder weniger aus Kalk aufgebaut ist. „Diese Kalkplättchen können auf den Proteinlagen rutschen. Wenn jemand auf die Muschel tritt oder sie gegen einen Stein geschleudert wird, tritt eine Beschädigung auf, die aber irgendwo in den vielen Lagen des Perlmutts hängen bleibt“, erklärt der Experte.

Die Perlmuttschale im inneren der Schale bleibt glatt, der Weichkörper geschützt. Was dieses Material im Gegensatz zur Muschel nicht kann, ist ausheilen. Ein gewisser Selbstheilungseffekt sei aber auf die Schichten übertragen worden: Wenn auf der Oberfläche ein anderer Körper gleitet und ein Riss auftritt, dann wird dieser durch Material, das anderswo abgetragen wird, wieder geschlossen. Aus dem Material selbst, wie beim biologischen Zellwachstum, geht das nicht. Noch nicht.