Vom Meskalin – Prototyp des Psychedelischen

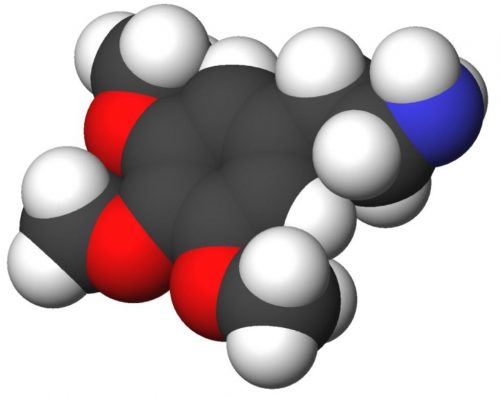

Inwiefern kann das Meskalin als Prototyp der heute als „Psychedelika“ bekannten Wirkstoffgruppe verstanden werden? Zunächst einfach deshalb, weil die 1898 von dem Leipziger Pharmakologen Arthur Heffter isolierte Reinsubstanz als erste ihrer Art systematisch untersucht worden ist.

In den dabei involvierten Disziplinen – von der Pharmakologie über die Taxonomie zur Psychiatrie – hat das Meskalin jedoch gerade aufgrund seiner eigentümlichen Wirkungen, die mit keiner der bis dahin bekannten „Drogen“ vergleichbar waren, für Aufsehen gesorgt. Der Verweis auf die historische Priorität zur Legitimation der Rede vom Meskalin als Prototyp für „psychedelische“ Substanzen erweist sich somit aus zwei Gründen als zu kurz gegriffen, wenn nicht anachronistisch. Zum einen gab es zu jener Zeit, als das Meskalin als singuläre Ausnahme erschienen ist, schlicht und einfach keinen Bedarf nach einem subsumierenden Begriff zur Bezeichnung verwandter Stoffe. Außerdem wurde der Neologismus „psychedelics“ erst ein halbes Jahrhundert später von dem britischen Psychiater Humphrey Osmond erdichtet.

Der wirkmächtige Kaktus

Von Anfang an aber, und das heißt, als die Wissenschaften dem Unbekannten noch in Gestalt eines offenbar wirkmächtigen aber noch nicht in seine Bestandteile zerlegten Kaktus begegneten, stellte man sich die Frage, mit welcher Art von Pflanze oder Alkaloiden man es zu tun hatte: handelte es sich hierbei eher um ein Arznei- oder ein Rauschmittel? Falls ersteres: zu welchen medizinischen Zwecken konnte man dieses gewinnbringend auf den Markt bringen? Falls letzteres: müssen womöglich Maßnahmen getroffen werden, dessen Verbreitung zu regulieren oder kann dieser seltsame Neophyt als relativ gefahrlos eingestuft werden?

Obwohl der mexikanische Sukkulent in den Naturwissenschaften in der 1888 von Louis Lewin publizierten Arbeit nicht zu Unrecht als ein Novum präsentiert worden ist – weshalb er auch ihrem Entdecker zu Ehren als „Anhalonium lewinii“ in die Taxonomie eingeführt wurde – stellte sich bald schon heraus, dass derselbe – zumeist unter seinem aztekischen Namen „peyotl“ – seit dem 16. Jahrhundert immer wieder, wenn auch nur beiläufig, in ethnographischen und medizinischen Schriften erwähnt worden ist. Diesen Berichten zufolge wurde die rübenförmige Pflanze von einigen indigenen Ethnien seit unvordenklichen Zeiten als (All)Heilmittel und spirituelles Vehikel verwendet. In den Augen der in „Neuspanien“ missionierenden Kirchenmänner nahm die Pflanze hingegen im Weiteren zunehmend diabolische Züge an, insofern sie als ein veritables Hindernis für die Vermittlung des wahren Glaubens wahrgenommen wurde.

Man nähert sich an

Um 1900 wiederum, bei den ersten szientifischen Annäherungen, die den Kaktus als Hauptuntersuchungsgegenstand behandelten, spielte die kolportierte spirituelle Dimension wie selbstverständlich keine Rolle mehr. Hingegen stand man, zumindest in den ersten beiden Jahrzehnten, einem möglichen medizinischen Gebrauch der Pflanze bzw. ihrer Bestandteile noch weitgehend offen gegenüber. Auch das änderte sich jedoch, nachdem Heffter in einer Reihe von Selbstversuchen im Meskalin den eigentlichen Hauptwirkstoff ausgemacht hat.

Die von ihm als „äußerst unangenehm“ empfundenen Nebenwirkungen würden das Meskalin für medizinische Zwecke unbrauchbar machen. Vollends auf Abstand zu traditionellen Interpretationsmustern ging man dann ab 1919, als es dem Wiener Chemiker Ernst Späth gelang, das Meskalin vollsynthetisch herzustellen. Da nun keine Notwendigkeit mehr bestand, auf natürliche Kaktusrohstoffe zur Produktion von Meskalin zurückzugreifen (welche im Übrigen stets Mangelware waren), glaubte man sich, auf einer phantasmatischen Ebene, auch von den herkömmlichen Interpretationsmustern befreit, die im Kaktus – gleichsam wie in einer semantischen Batterie – gespeichert waren.

Systematische Erforschung des Wahnsinns

SytsDie epistemischen Weichen für eine erste Gattungsbezeichnung wurden von dem zunächst in München, dann in New York tätigen Kraepelin-Schüler Alwyn Knauer gelegt: Die Besonderheit des Meskalins brachte er dahingehend auf den Punkt, dass man hierin nun endlich das lange gesuchte Mittel vorliegen habe, mit welchem gewisse Geistesstörungen („Psychosen“) künstlich hervorgerufen werden konnten. Mit dieser Arbeitshypothese machte man sich zunächst vor allem an der psychiatrischen Klinik in Heidelberg, die nur sechzig Kilometer entfernt von Darmstadt (dem Sitz des Pharmaunternehmens Merck, damals offizieller Meskalin-Hauptlieferant) gelegen ist, dann in anderen deutschen Städten (neben München vor allem in Berlin) und bald auch in Großbritannien, Frankreich, Österreich, Ungarn, der Schweiz und anderen „Herren“-Ländern an die systematische Erforschung des Wahnsinns anhand der Injektion von Meskalin.

Von denselben Grundannahmen geleitet waren auch die pharmakopsychiatrischen Forschungen in den USA der 1950er- und 1960er-Jahre. Allerdings wurde das Meskalin bald schon – nahtlos – vom potenteren LSD-25 verdrängt. Hinsichtlich ihrer Wirkung wurden diese beiden Substanzen als durchaus vergleichbar, und ohne weiteres substituierbar erachtet und so begann sich der Ausdruck „Psychotomimetikum“ zur Benennung derselben zu etablieren. (Nach dem Einmarsch der Alliierten fungierte das Konzentrationslager Dachau dabei, nebenbei bemerkt, als „hub“, denn das US-amerikanische Interesse am Meskalin war zunächst geheimdienstlich motiviert und knüpfte, erst unter dem Projektnamen Artichoke, später als MKUltra, an die dort geführten Experimente mit demselben als „Wahrheitsdroge“ an).

Dem vorübergehenden Kaktus-Namenspatron Louis Lewin (aktuell heißt der Peyote in wissenschaftlicher Nomenklatur Lophophora williamsii Lemaire ex. Salm-Dyck) hingegen ist die rein pathologisierende Perspektive immer schon zu eng erschienen, weshalb er in seiner Monografie zu den „erregenden und betäubenden Genussmitteln“ bereits 1924 den Ausdruck „Phantastica“ als Oberbegriff für den Kaktus (sowie einiger anderen Pflanzen und Substanzen, die wir heute nicht mehr dieser Kategorie zuordnen würden) geprägt hat. Diesen Neologismus hat dann auch der Schweizer Chemiker Albert Hofmann als generische Bezeichnung für das von ihm aus einem Weizenschädling (das sogenannte Mutterkorn, Claviceps purpurae) isolierte LSD-25 übernommen.

Phantastica: Meskalin, LSD und Gott-Pilz

Im brieflichen Austausch mit dem deutschen Schriftsteller Ernst Jünger war „Phantastica“ der übliche Ausdruck zur Bezeichnung von Meskalin und LSD. Deren unterschiedliche, in einigen gemeinsamen „Seancen“ erprobten, Wirkungsweisen wurden dabei zwar reflektiert, doch war man sich darüber einig, dass man es hier im Grunde mit wesenhaft verwandten Stoffen zu tun hatte. Nachdem Gordon Wasson, ein US-amerikanischer Bankier und Hobby-Mykologe, den psychoaktiven „Gott-Pilz“ (teonanacatl) wiederentdeckt, und Hofmann 1958 dessen Hauptwirkstoff im Psilocybin ausgemacht hatte, erweiterte sich die Gruppe der „Phantastica“ um eine dritte ihr zugehörige Art – und wurde dadurch konsolidiert. Jedoch konnte sich dieser Terminus, vermutlich weil er sich auf Englisch nur schwer aussprechen lässt, nicht global durchsetzen. Auch der Vorschlag von Walter Frederking, einem Pionier beim Einsatz von – wiederum zunächst – Meskalin und – dann – LSD als Adjunkt in der Psychotherapie, der auch Jünger und Hoffmann mit vorigem versorgt hat, diese Gruppe als „Eidetica“ (Bildspender) zu bezeichnen, geriet weitestgehend in Vergessenheit.

Nach seinen ersten Experimenten mit Meskalin in Saskatchewan, Kanada, empfand auch Osmond, ähnlich wie Lewin vor ihm, die vorherrschende, rein pathogene Fassung dieses Stoffs als zu eng gefasst. Nicht zuletzt informiert durch die Teilnahme an einer traditionellen Peyote-Zeremonie, erkannte der umsichtige Psychiater in diesem, wie dem reinen Meskalin (das seiner Einschätzung nach durchaus ähnlich wirkte), ein potenzielles pharmakologisches Mittel zur Menschenverbesserung. Nachdem Osmond Aldous Huxley mittels Meskalin zur Verfassung seiner Doors of Perception (1955) inspiriert hat, formulierte er im April 1956 im Briefverkehr mit demselben folgenden Zweizeiler: „To fathom hell or go angelic, Just take a pinch of psychedelic“ – und prägte damit die bis heute populärste Sammelbezeichnung für diese mitunter alles erschütternden Pflanzen und Substanzen. (Huxleys initialer, im Wesentlichen synonymer Vorschlag „Phanerothyme“ blieb dagegen weitgehend unerhört).

Aufgrund der „gegenkulturellen“ Bewegung der 1970er Jahre und dem daraufhin ausgerufenen „War on Drugs“ geriet dieser Ausdruck jedoch bald schon in Misskredit, sodass sich als wissenschaftlicher Terminus technicus das angeblich neutralere Wort „Halluzinogene“ durchzusetzen begann. Mittlerweile aber erfreut sich dieser aus den griechischen Worten „psyche“ und „delos“ (in etwa „manifest werden“) zusammengesetzte Neologismus, selbst in den Wissenschaften, wieder zunehmender Beliebtheit, wie die Rede von der „Psychedelischen Renaissance“ deutlich macht.

Kurzportrait

Ivo Gurschler, geboren 1979 in Imst, studierte Publizistik und Philosophie in Wien, u. a. bei Elisabeth von Samsonow und Walter Seitter. Er war „thinkable“-Redakteur bei skug. Journal für Musik, kollaborierte mit dem Performance-Kollektiv nadaproductions und ist Mitherausgeber der Schriften zur Verkehrswissenschaft (vormals TUMULT). Als theoretisch interessierter Psychonaut referierte er an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, an der University of Saskatchewan, Kanada und an Psychedelik-Konferenzen (Berlin, Amsterdam). Neben der Dissertation „Zur Genealogie des Meskalins“ arbeitet er seit einigen Jahren im Schulbuchverlagswesen als Lektor.