Berg in Bewegung

Erdbeben, Lawinen, Murenabgänge, Hangrutschungen – es heißt, der Glaube versetzt Berge, vielmehr sind es aber Naturereignisse, die für Bewegung im Gebirge sorgen. APA-Science hat mit Expertinnen und Experten darüber geredet, wie sich der Klimawandel auf die Ereignisse auswirkt.

Beim Wort Naturkatastrophe „stellen sich bei mir alle Haare auf“. Margreth Keiler, Geographin am Institut für Geographie der Universität Innsbruck, spricht stattdessen von Schadenereignissen: „Die Natur kennt keine Katastrophen, nur der Mensch“ (nach Max Frisch). In der Wissenschaft würde man „erst, wenn das gesellschaftliche System [Anm.: bezogen auf Einzelpersonen, Gemeindeebene, Bundesland oder nationaler Ebene] nicht mehr funktionsfähig ist und Hilfe von außen braucht“, von einer Katastrophe sprechen.

Wann sprechen wir von Katastrophe?

Ob ein Ereignis zur Katastrophe wird, ist von drei Faktoren abhängig: Gefahr, Exposition und Verletzlichkeit.

In Gebirgsräumen gibt es „Prozesse wie zum Beispiel Hochwasser, Lawinenereignisse, Murgänge, Rutschungen, Erdbeben oder zu hohe Schneelast“, die als Gefahr bezeichnet werden, weil sie das Potenzial bergen, den Menschen zu beeinträchtigen. Infrastruktur wie Gebäude und Straßen sowie land- oder forstwirtschaftlich genutztes Gebiet, welche durch solche Ereignisse betroffen werden können, wird als Exposition bezeichnet – und wie stark diese Strukturen beeinträchtigt werden können (etwa aufgrund ihrer Bauweise und der Einwirkung des Gefahrprozesses), als Verletzlichkeit.

Um festzustellen, ob ein Ereignis ein Risiko darstellt und zu einer Katastrophe werden kann oder eben nicht, sind für die Wissenschaft drei Fragen relevant:

- *) Gefahr: Wie stark ist der auftretende Prozess?

- *) Exposition: Wie viel Risikoelemente oder Schadenpotenzial gibt es in dem betroffenen Raum?

- *) Verletzlichkeit: Wie stark werden diese Elemente beeinträchtigt?

Im Laufe der Zeit hätten sich die meisten der Prozesse verändert, so Keiler – einerseits durch den Klimawandel, andererseits durch die menschliche Nutzung der Fläche. „Wenn wir einen Wald abholzen oder viel Fläche versiegeln, wirkt sich diese Aktion, die wir als Menschen gesetzt haben, auch auf die Prozesse aus.“ Einfach von einer Zunahme zu sprechen, sei zu kurz gegriffen.

Generell, so Philip Leopold vom Austrian Institute of Technology (AIT), seien „absolute Zahlen der ‚Zunahme‘ von beschriebenen Ereignissen schwierig und liegen nicht gesammelt vor. Das Problem ist, dass viele Ereignisse nicht erkannt oder nicht ‚gemeldet‘ werden. Ist aber (wie in den vergangenen Jahren) ein stärkerer Fokus auf Klimawandel, dann werden mehr Ereignisse wahrgenommen und gemeldet, es entsteht als eine ‚subjektive‘ aber nicht unbedingt ‚absolute‘ Zunahme“, erklärt der Technische Geologe.

Schlechte Datenlage bei Lawinen

Bei Lawinen beispielsweise verändern sich einerseits die Regionen, in denen Lawinen auftreten, da es durch die Erderwärmung weniger Schnee in tieferen Lagen und somit auch weniger Lawinenpotenzial gibt, andererseits aber auch die Art der Lawinen, berichtet Keiler von einer Zunahme der Nassschneelawinen – „und das zu unterschiedlichen Zeiten, als wir es gewohnt sind. Früher gab es sie im Frühjahr, wenn es warm wird und die Schneedecke wassergesättigt ist, und im Hochwinter eher Staublawinen“, so Keiler.

Die Datenlage in Bezug auf Lawinen ist schlecht, weiß Sven Fuchs vom Institut für Alpine Naturgefahren der Universität für Bodenkultur (BOKU). Im Jahr 2018 befanden sich zumindest 9.164 Gebäude im Bereich von roten und gelben Gefahrenzonen von Lawinen. Jedes Jahr kommen rund fünf Personen in Österreich durch Lawinen ums Leben, spricht Fuchs von sehr geringen Zahlen im Vergleich etwa mit dem Straßenverkehr. Ausgenommen sind hiervon allerdings Freizeitunfälle im Bereich des Wintertourismus. Zwischen 1967 und 1992 wurden 5.135 Lawinen gezählt (laut Luzian, 2002, in „Die österreichische Schadenslawinen-Datenbank“), 4.032 davon verursachten Schäden an Siedlungen und Infrastruktur. Ein Trend lasse sich aber nicht erkennen.

Wenn die Erde in Fahrt ist

Was aber erwiesenermaßen häufiger auftritt, sind Starkregen-Ereignisse, typischer Auslöser von Muren beziehungsweise Hangrutschungen. Der Unterschied zwischen den beiden Ereignissen ist, dass bei einem Erdrutsch der ganze Hang großflächig abwärts rutscht, während bei einer Mure Erde und Schlamm sich wie ein Fluss einen Weg graben. (Mehr über die unterschiedlichen Formen „gravitativer Massenbewegung gibt es im Klimaglossar).

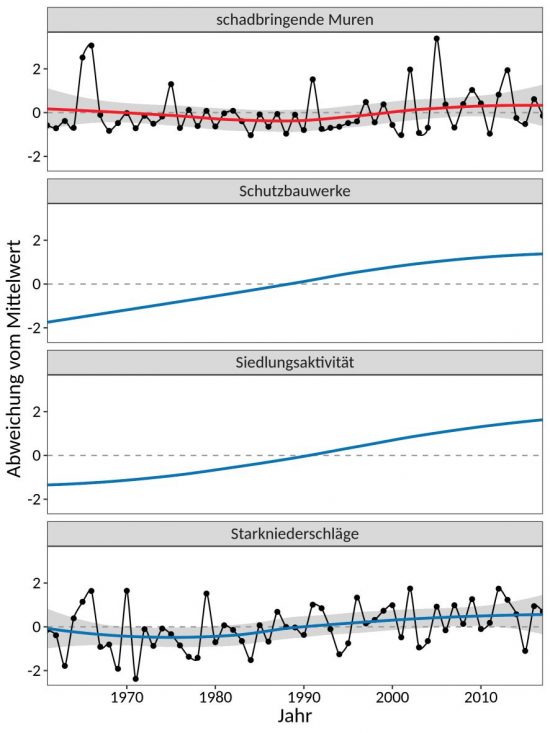

Obwohl aber das auslösende Ereignis häufiger und gleichzeitig immer mehr in immer exponierteren Lagen gebaut wird, gilt das nicht für schadbringende Murenereignisse. „Der Grund liegt in der Zunahme von Schutzbauwerken mit hoher Effektivität“, so Fuchs. Aus einer Studie von BOKU und ZAMG aus 2021, an der Sven Fuchs beteiligt war, ging hervor, dass sich die vom forsttechnischen Dienst der Wildbach- und Lawinenverbauung errichtete Zahl an Schutzbauten in Österreich seit den 1960er-Jahren nahezu verdreifacht hat. „Dadurch wurde eine Zunahme von schadbringenden Muren verhindert. Die Verbauung kompensierte somit die steigende Exposition von Gebäuden und den Einfluss des Klimawandels“, so Fuchs.

Verbauung gleicht Erdrutsche aus

„Gäbe es diese Maßnahmen nicht, müsste man von einem Anstieg ausgehen“, so Fuchs. Das bestätigt auch Leopold: „Die Prognosen der Klimaforschung zeichnen für den Alpenraum ein zukünftiges Klimaszenario, in dem sich die Summe des Jahresniederschlags nicht unbedingt drastisch ändert, sehr wohl aber die Verteilung innerhalb des Jahres. Es sind häufigere und längere Trockenperioden zu erwarten, aber auch langandauernde Perioden sehr starken Niederschlags mit höheren Niederschlagsspitzen.“ Durch die großen Niederschlagsmengen wird der Untergrund mit Wasser quasi ‚übersättigt‘ und verliert so seine Stabilität.

„Zusammen mit einem interdisziplinären Team unter Leitung des „Wegener Center for Climate and Global Change“ der Uni Graz konnten wir in einer jüngsten Publikation in Nature Communications Earth & Environment zeigen, dass die Zunahme von derartigen Hangrutschungsereignissen im Kontext des Klimawandels sehr wahrscheinlich ist“, so Leopold. Die Fläche, die von Hangrutschungen betroffen ist, vergrößerte sich in der Studie unter diesen zwar ungünstigen, aber realistischen Bedingungen um bis zu 45 Prozent.

In der Grafik dargestellt sind die Daten von rund 12.000 schadbringenden Muren. Während zwar die Zahl der Starkniederschläge (viertes Bild) und die Siedlungsaktivität (drittes Bild) in den letzten Jahrzehnten in Österreich zunahmen, ging auch die Anzahl der Schutzbauwerke nach oben (zweites Bild), weshalb die Zahl der schadbringenden Muren in etwa gleich bleibt (erstes Bild). Quelle: ZAMG/BOKU

„Durch den Klimawandel gibt es eine schleichende Veränderung“, so Keiler. „Permafrost taut und die Gletscher gehen zurück. Das verändert die Grundbedingungen.“ Durch das Auftauen des Permafrosts (der Begriff bezeichnet einen Untergrund, dessen Temperatur für mindestens zwei Jahre ununterbrochen unter 0 Grad Celsius liegt), können Felswände instabil werden und somit ihre Sturzgefahr vergrößert. „Dieses Material liefert dann wiederum neues Material für Murgänge, wenn intensive Niederschläge dazukommen“, folgert die Geografin.

Bei welchem Ereignis sich keine Veränderung erkennen lasse, sei das Erdbeben, so Keiler. Es gebe Theorien, dass die seismische Aktivität durch Fracking beeinflusst werde, das gebe es in Österreich aber nicht.

Den Schaden minimieren

Auch das Schadenpotenzial verändere sich im Laufe der Zeit. Während in einigen Gebirgsräumen wegen Platz- und Arbeitsmangel die Abwanderung groß ist, nimmt zum Beispiel der Zuzug in Tourismusregionen zu. „In diesen Tälern ist wenig Platz verfügbar, um zu siedeln und zu wirtschaften“, gibt Keiler zu bedenken. „Wenn mehr Personen dazukommen, braucht man mehr Fläche – und wenn diese Regionen von Naturgefahren betroffen sind, wird es dort eng.“

Es gilt also einerseits, die Verletzlichkeit der Infrastruktur zu verringern, indem man die Bauweise entsprechend der Gefahrenlage anpasst, erklärt Keiler. „Wenn Gebäude in Gefahrenzonen sind, wird das schon gemacht, hier gibt es bestimmte Bauauflagen.“ Die bestehende Schutzmaßnahmen muss aber auch laufend instand gehalten werden. Damit stelle sich aber erstens die Frage der Finanzierung, zweitens gerate auch die Schutztechnik irgendwann an ihre Grenzen.

Bevor Sie ihre Tätigkeit in Österreich antrat, war Keiler am Oeschger-Zentrum für Klimawandelforschung der Universität Bern tätig, wo sie unter anderem an Coupled Human Landscape Systems forschte – konkret am Modell einer Berggemeinde, für die durch die Interaktion von Mensch und Umwelt Resilienz gegenüber Naturereignissen geschaffen werden sollte.

In ihrer aktuellen Arbeit beschäftigt sich Keiler, die vor einem Jahr neben ihrer Professur an der Uni Innsbruck auch die Leitung des Instituts für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Innsbruck angetreten hat, mit nachhaltigen Managemententscheidungen. „Die Idee ist es, vorab zu sehen, welche Maßnahmen es braucht und wie man sie in Zukunft anpassen kann, wenn man sieht, wie der Klimawandel sich auswirkt. Die Idee für ein nachhaltiges Management ist, dass man Folgewirkungen von Maßnahmen abschätzen und eine gute Lösung finden kann, damit wir nicht einfach das Risiko an einen anderen Ort verlagern“, erinnert Keiler an die Renaturierung von Flüssen.

Neben den Schutzmaßnahmen sei aber besonders eine Sache notwendig, so Sven Fuchs: Eine Reduktion der Treibhausgasemissionen, „damit die Zunahme an extremen Wetterereignissen langfristig gebremst wird.“