Höhenflug und Höllentrip

Was, wenn aus dem drogeninduzierten Höhenflug ein Höllentrip wird? APA-Science hat mit Experten über die Schattenseiten des Konsums psychedelischer Drogen, über Abhängigkeit, Suchthilfe und Prävention gesprochen. Fazit: Psychedelika sollten weder verteufelt, noch verharmlost, sondern als Werkzeuge gezielt eingesetzt werden.

Psychedelische Drogen, so heißt es, machen nicht abhängig. Das ist aber nicht ganz korrekt. Denn obwohl es tatsächlich nicht zu einer körperlichen Abhängigkeit wie beispielsweise bei Alkohol, Nikotin oder Heroin kommt, können psychedelische Substanzen sehr wohl psychisch abhängig machen, weiß Marlene Rupp, Gründerin von PsyCare Austria und der Psychedelic Society Vienna. „Immer dann, wenn ich etwas Schönes erfahre, will ich es wieder. Wenn ich dieses Schöne in meinem normalen Leben nicht herstellen kann, besteht das Risiko einer Sucht, selbst wenn die Substanz an sich nicht süchtig machend ist.“

Es sei die Faszination für die wahrgenommene Selbsterfahrung, formuliert Kurt Fellöcker, Leiter der Studiengänge „Mental Health“ sowie „Suchtberatung und Prävention“ der Fachhochschule St. Pölten, die geringe Gefahr einer psychischen Abhängigkeit. Größer sei dagegen die Vergiftungsgefahr. Denn dadurch, dass die meisten psychedelischen Substanzen nicht im Labor unter medizinischer Aufsicht hergestellt werden, gebe es einerseits keine Qualitätskontrollen, andererseits sei der Wirkstoffgehalt (beispielsweise von Schwammerl zu Schwammerl) sehr unterschiedlich.

Psychose durch Psychedelika

Auch die Gefahr einer drogeninduzierten Psychose und einer Folgeerkrankung wie beispielsweise Schizophrenie besteht – und das bereits nach einem einzigen Rausch. Werden diese psychischen Erkrankungen nicht rechtzeitig behandelt, können sie irreversibel und dauerhaft werden. Eine besonders wichtige Rolle käme hier den Angehörigen zu, erinnert sich Fellöcker an einen Fall, wo sich Eltern an ihn gewandt hatten, weil ihr Sohn Probleme mit psychoaktiven Substanzen hatte.

„Der Sohn konsumierte stark, hat mit dem Studieren aufgehört, kam nicht mehr aus der Wohnung raus und bedrohte seine Geschwister. Die Eltern waren verzweifelt. Ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen -das war nicht ganz leicht- und es hat sich herausgestellt, dass das Problem schon nicht mehr der Konsum der Substanzen war, sondern dass es in Richtung einer Schizophrenie ging. Über viele Jahre begleitete diese Erkrankung den Betroffenen und machte das Leben sehr schwierig. Mit medizinischen Mitteln und Medikamenten, Psychotherapie und kurzen Krankenhausaufenthalten ist es gelungen, die Erkrankung einigermaßen wieder in den Griff zu kriegen“ – und das sei den Bemühungen der Eltern zu verdenken. Oft seien Eltern aber mit der Situation überfordert und zögen sich in die Hilflosigkeit zurück – oder unterstützen das Konsumverhalten sogar. „Beides führt dazu, dass der Konsum aufrecht und die psychische Erkrankung unbehandelt bleiben, und das führt dazu, dass es fast unbehandelbar wird.“

Zugegeben, viele Menschen sind es nicht, die Psychedelika konsumieren, und noch viel kleiner ist die Zahl der Fälle, die schief laufen. Fellöcker geht von circa drei Prozent der Jugendlichen bis 25 Jahre aus, die als Freizeitkonsumenten gelten könnten. Von Sucht sei hier in den meisten Fällen keine Rede. Problematischen Konsum sieht er bei weniger als zehn Prozent dieser Konsumenten.

PSYCARE AUSTRIA

Die NGO PsyCare Austria unterstützt Menschen bei herausfordernden drogenbezogenen Erfahrungen. Einerseits bieten Mitarbeiter auf Festivals, von denen bekannt ist, dass psychedelische Substanzen konsumiert werden, in einem eigenen Zelt Unterstützung und akute Hilfe bei aus dem Ruder gelaufenen Trips. Auf der anderen Seite veranstalten sie sogenannte „Psychedelic Integration Circles“, bei denen es darum geht, die guten wie auch die schlechten Erfahrungen zu verarbeiten und in den Alltag zu überführen.

Eine Droge kommt selten allein

Neben diesen längerfristigen negativen Auswirkungen sind es vor allem sogenannte Bad Trips, die es zu vermeiden gilt. Drei Faktoren sind dafür entscheidend: Dosierung, Setting und Mischkonsum. „Dosis und Setting spielen immer zusammen“, so Rupp. „Je unsicherer das Setting ist, desto geringer muss die Dosis sein, damit die Erfahrung noch gehalten werden kann.“ Also: Eine normale Menge einer Substanz in einem schlechten Setting kann genauso fatal sein wie eine zu hohe Menge in einem guten Setting. Besonders problematisch sei aber der Mischkonsum, das hat Rupp während ihrer Arbeit für PsyCare Austria (siehe Infokasten) auf Festivals oft erlebt. „Bei Fällen, die richtig eskaliert sind, hatten wir immer Mischkonsum und sehr häufig auch Schlafmangel.“ Dabei sei es egal, ob Psychedelika miteinander oder mit anderen Drogen gemischt würden, denkt Rupp an einen Fall zurück: „Das war LSD mit Ketamin, Alkohol, Kokain und viel zu wenig Schlaf. Das war von allen Fällen der, der am meisten eskaliert ist – wo die Polizei kommen musste, weil die Person gewalttätig wurde. Die meisten Personen, die zu uns ins Psycare Zelt kommen, verhalten sich aber eher friedlich und sind dankbar, dass jemand für sie da ist und sie Sicherheit finden“, betont sie.

Gut kombiniert

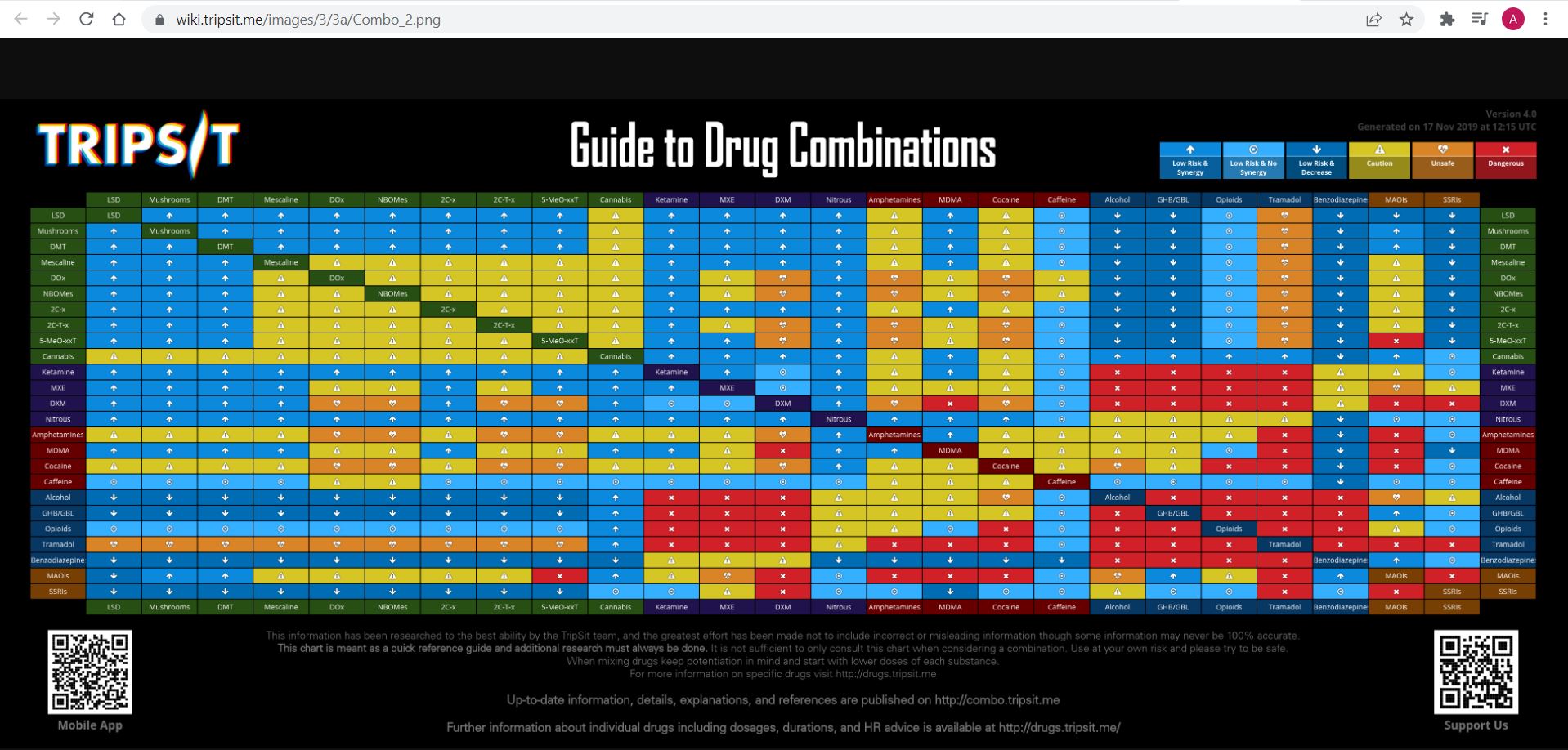

Wie bei so vielen Dingen sei hier Aufklärung besonders wichtig. „Es wäre gut, wenn die Konsumenten wüssten, welche Substanzen miteinander verträglich sind“, verweist Rupp auf Harm Reduction Charts, in denen die Risiken und Synergieeffekte von Drogenkombinationen dargestellt werden.

Allerdings, so Rupp, müsse man das Wort „Synergie“ mit Vorsicht genießen. „Mischkonsum birgt leider häufig Risiken, und sei es lediglich eine schlechtere Kontrolle über die Dosierung.“ Für Menschen, die dennoch mischen wollen, seien solche Charts aber wichtig. „Es gibt nämlich durchaus Fälle, in denen Konsumenten bewusst und absichtlich kombinieren, wie beispielsweise beim “Candyflip”, wo LSD mit MDMA kombiniert werden, um eine ganz bestimmte Wirkung zu erzielen. Dabei wird allerdings meistens die Dosis reduziert. Es gibt aber auch Leute, die auf Festivals fahren mit dem Vorsatz, sich die nächsten fünf Tage „zu vernichten“ – die wissen wahrscheinlich, dass sich die Substanzen nicht optimal miteinander vertragen, und machen es trotzdem. Wir von PsyCare sind nicht in der Position, Dinge für richtig oder falsch zu halten, sondern wir stellen Informationen zur Verfügung und sind für die Fälle da, die aus dem Ruder laufen.“

Rechtliche Folgen werden unterschätzt

Bei vielen Jugendlichen würden zwei Extreme aufeinander prallen, so Fellöcker. Zu der Fehleinschätzung, dass Substanzen harmlos seien, nur weil man sie im Garten oder auch in der Küche findet (beispielsweise Muskatnuss), komme dann häufig noch, dass die rechtlichen Folgen unterschätzt würden. „Egal, wie man dazu steht: Es ist illegal. Das ist bei den jungen Menschen nicht unbedingt in den Köpfen verankert. Die rechtlichen Folgen, wenn man erwischt wird, sind gravierend und werden von vielen unterschätzt.“

Illegal ist dabei nicht die Substanz an sich (weder das Schwammerl, noch die Trichterwinde oder die Muskatnuss). Wie bei Cannabis macht man sich strafbar, sobald man diese erntet, trocknet oder sonst wie zum Konsum weiterverarbeitet. Hier würde er sich eine differenziertere Sichtweise wünschen, denn: „In der Geschichte hat sich gezeigt, dass Prohibition nicht so gut wirkt. Das heißt nicht, dass ich eine Freigabe möchte. Differenzierter Umgang meint, dass man sich genaue Regelungen außerhalb des Strafrechts überlegt und die Prävention deutlich verstärkt.“ (Anm.: mehr Informationen zur rechtlichen Lage finden Sie im Gastbeitrag Trippen ohne Überwachung und Strafen?)

Universelle Prävention wiederum sei aber nicht so leicht machbar, gab er zu. „Wenn man zu sehr auf die jeweilige Substanz eingeht, gibt man den Jugendlichen quasi erst die Idee, sie zu konsumieren. Wenn ich ihnen beispielsweise sage, wie sie Muskatnuss verarbeiten müssen, damit sie einen Rausch kriegen, finden sie es vielleicht plötzlich interessant und fangen an zu schauen, was in der Küche noch so herumsteht.“

Zu wenig Prävention, zu wenige Zahlen

Was die Prävention und Suchthilfe bei Psychedelika angeht, sei Österreich nicht gut aufgestellt, sind sich die Experten einig. „Dass es für Psychedelika so gut wie keine Anlaufstellen gibt, war ein Grund, warum wir PsyCare Austria gegründet haben“, so Rupp. Vor vielen Jahrzehnten hatte sie selbst einmal eine Erfahrung mit einer derartigen Substanz, „die mein Leben sehr stark geprägt hat – nicht zum Besseren, sondern so, dass sich eine Krise manifestierte. Und was ich damals nicht hatte, war eine adäquate Integration dieser Erfahrung.“ Erst Jahrzehnte später begann sie, das Ganze wissenschaftlich aufzurollen und zu bearbeiten. „Das ist für mich ein entscheidender Faktor, warum ich diese Arbeit mache: Das, was ich damals nicht hatte, möchte ich anderen geben.“ Denn sowohl negative als auch positive Erfahrungen gelte es im Anschluss eines Trips zu bearbeiten, um neue Denk- und Handlungsmuster zu entwickeln, beängstigende Gedanken zu verarbeiten – oder, um nicht in eine Suchtspirale zu geraten.

„Die wenigsten KlientInnen kommen zu uns über das Suchthilfe-Netzwerk, die schlagen dort meistens nicht auf. Und die, die dort aufschlagen, konsumieren meist noch andere Substanzen, weswegen sie dann dort behandelt werden. Ich glaube, es gibt einfach zu wenige Konsumenten und Konsumentinnen und zu wenige Konsummuster, die so problematisch sind, dass sie in der Suchthilfe aufschlagen“ – das sei allerdings ihre persönliche Einschätzung, denn Zahlen dazu gibt es eben nicht.

Fellöcker verweist auf eine alte Studie der Universität Linz (JKU) aus 2001 zum Thema Finanzierung im Suchtbereich: „Wenn man die Ausgaben, die von der Strafverfolgung bis zur Behandlung ausgegeben wurden, der Prävention gegenüberstellte, wurden damals für Prävention nur zwei Prozent der Mittel ausgegeben.“ Die Zahlenlage sieht mager aus.

Ein klein wenig aktueller ist eine Diplomarbeit aus 2008 zum Thema „Öffentliche Ressourcenverteilung der Drogenpolitik in Oberösterreich“ – aber mittlerweile ebenfalls hoffnungslos veraltet. Das Problem, erklärt Rainer Schmidbauer, Leiter des Instituts Suchtprävention in Linz, sei die Berechnung, denn: Wie viel kostet eine Stunde Polizeieinsatz in diesem Zusammenhang? Oder: Wenn LehrerInnen (wie beispielsweise von seinem Institut angeboten) hinsichtlich Persönlichkeitsbildung ihrer SchülerInnen fortgebildet werden, sei das dann schon Prävention?

Nicht nur Nachteile

Horrortrips, psychische Erkrankungen und Sucht – das klingt nicht unbedingt positiv. Dabei, so Rupp, bergen Psychedelika ein enormes Potenzial. Ein Trip öffne „die Türe zum Unbewusstsein, da kommt viel Material hoch, das sonst oft weggesperrt bleibt.“ Das könne eine „unglaublich schöne Erfahrung“ sein.

Und sogar, wenn das, was hinter der Türe zum Vorschein kommt, beängstigend ist und im schlimmsten Fall die Reise ins Unterbewusstsein zu einem Horrortrip wird, können diese psychischen Erfahrungen helfen, sich selbst besser kennenzulernen und Startpunkt einer positiven Lebensveränderung sein.

Großes Potenzial sieht Rupp auch in der Anwendung in der Psychiatrie als Erweiterung bestehender Behandlungsoptionen. „Ich glaube, sie sind eines der mächtigsten Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, um das menschliche Bewusstsein zu erkunden.“ So trug beispielsweise die Entdeckung von LSD zur Entwicklung von Antidepressiva bei, weil erst dadurch klar wurde, wie das serotonerge System (zuständig für die Ausschüttung von Serotonin; ein Hormon, das unter anderem Stimmung, Kognition, Lernen, Gedächtnis und zahlreiche physiologische Prozesse im Körper beeinflusst) im Gehirn mit psychischen Erkrankungen zusammenhängt. „Da frage ich mich natürlich, was ist noch möglich?“