Seltene Krankheiten – Auf der Suche nach der Struktur

Hört man heimischen Fachleuten für seltene Krankheiten zu, dann wird dazu in Österreich qualitativ gut geforscht. Was fehlt, ist jedoch sowohl für die Forschung als auch für die Betroffenen ein strukturierter – organisatorischer wie finanzieller – Überbau. Den von APA-Science befragten Wissenschafterinnen und Wissenschaftern gemein ist, sie blicken mit Zuversicht in die Zukunft. Außer Diskussion steht auch, der Forschungsbedarf bleibt groß.

„Das Thema der seltenen Erkrankungen ist ein absolut relevantes für die Gesamtgesellschaft und damit für die akademische Medizin, auch wenn sich die Schwerpunkte in den Pandemiejahren etwas verschoben haben“, erklärt Kaan Boztug, Direktor des Ludwig Boltzmann Institute for Rare and Undiagnosed Diseaes (LBI-RUD), im Gespräch mit APA-Science. Das lasse sich schon in den Statistiken (über 450.000 von seltenen Erkrankungen Betroffene hierzulande) ablesen: „Die Patienten sind da und haben einen großen Bedarf für adäquate Diagnosestellungen und Therapien. Das funktioniert nur dann, wenn man auch an diesen Krankheiten entsprechend forscht“, meint der Wissenschafter und Kinderarzt im Gespräch mit APA-Science, der auch als wissenschaftlicher Leiter der St. Anna Kinderkrebsforschung tätig ist.

„Dank des medizinischen und akademischen Fortschrittes wissen wir heute, dass sich unter großen Gruppen von Krankheiten häufig viele verschiedene Einzelerkrankungen finden“, verweist Boztug als Beispiel auf Tumorerkrankungen. Der Anteil der seltenen Erkrankungen wachse mit einem immer besseren Verständnis der Komplexität: „Was oberflächlich gleich aussieht, ist noch lange nicht die gleiche Erkrankung.“

Seltene Erkrankungen als eine Gesamtgruppe sehen

„Dank des medizinischen und akademischen Fortschrittes wissen wir heute, dass sich unter großen Gruppen von Krankheiten häufig viele verschiedene Einzelerkrankungen finden“, verweist Boztug als Beispiel auf Tumorerkrankungen. Der Anteil der seltenen Erkrankungen wachse mit einem immer besseren Verständnis der Komplexität: „Was oberflächlich gleich aussieht, ist noch lange nicht die gleiche Erkrankung.“

Ähnlich argumentiert Daniela Karall, Expertin für Rare Diseases vom Department für Kinder- und Jugendheilkunde der Medizinischen Universität Innsbruck, die für mehr Öffentlichkeit für das Thema plädiert. Wichtig wäre für die Medizinerin mehr Bewusstsein darüber, dass die diversen seltenen Erkrankungen als eine Gesamtgruppe gesehen werden sollte, was ihnen mehr Gewicht in der öffentlichen Diskussion geben würde.

Finanzfragen

Bei derzeit über 7.000 bekannten seltene Erkrankungen kann man als Einzelperson keinen Überblick behalten. Forschung, aber auch die Behandlung, könne daher nur über internationale Vernetzungen funktionieren, so Boztug. Dafür brauche es eine gewisse Sichtbarkeit, Bekanntheit und Logistik. „Und da wäre es meines Erachtens nach wichtig, in Österreich ausreichend dezidierte Förderprogramme für solche Forschungen zu haben. Vieles, was hierzulande passiert, ist qualitativ sehr gut. Es fehlen aber die konkreten Finanztöpfe, um einen gemeinsamen Prozess in Österreich anzuschieben, mit dem man mehr internationale Sichtbarkeit bekommt“, umreißt Boztug die finanzielle Situation. Letztlich seien es individuelle Initiativen von verschiedenen gewichtigen und guten Wissenschaftern, der Überbau fehle jedoch. Er vermisst daher, dass kaum auf Fördermöglichkeiten für strukturierte, institutionelle Aktivitäten zugegriffen werden könne.

Was also allen Forschungsstellen gemein ist, ist das Thema der Finanzierung. Viel läuft dabei über Drittmittel. Erschwerend wirkt laut Karall, „dass es sich um Grundlagenforschung handelt und kurzfristig kaum Geld zu verdienen ist“. Ein Teil der Finanzierung passiere über Geld der Industrie, wobei sich da für die Wissenschafterin zentral die Frage des „conflict of interests“ stellt. Prinzipiell würde die Zusammenarbeit mit Unternehmen aber kooperativ gut laufen, verweist sie auf die Möglichkeit von PPP-Projekten (Public Private Partnership), wo mehrere Unternehmen einen Teil der Förderung stellen, während der andere von der Öffentlichen Hand finanziert wird.

Internationalität

Durch die Seltenheit der einzelnen Erkrankungen kommt man also um internationale Verschränkungen nicht umhin. Hier kommen Österreichs Expertisezentren, die Vollmitglieder in einem Europäischen Referenznetzwerk (ERN) sind, ins Spiel. Expertisezentren sind hochspezialisierte klinische Einrichtungen, die im Sinne einer überregionalen Versorgung als zentrale Anlaufstellen für definierte Gruppen seltener Erkrankungen fungieren. Außerdem soll laut den Fachleuten die internationale Vernetzung der Expertinnen und Experten optimiert werden.

Designation als Expertisezentrum

Um als Expertisezentrum anerkannt zu werden, durchlaufen die Institute/Bewerber einen qualitativen Bewertungsprozess, an dessen Ende die Zertifizierung von medizinischen Einrichtungen durch eine offizielle Stelle steht (Designation durch das Gesundheitsministeriums). Vollmitglieder (derzeit neun in Österreich – NAP) können an Calls der EU teilnehmen.

- Expertisezentrum für pädiatrische Onkologie, Wien

- Expertisezentrum für Genodermatosen (seltene genetisch bedingte Hauterkrankungen) mit Schwerpunkt Epidermolysis bullosa (EB), Salzburg, EB-Haus Austria

- Expertisezentrum für seltene kinderurologische Erkrankungen, Linz

- Expertisezentrum für kraniofaziale Anomalien (Missbildungen Schädel- und Gesichtsbereich), Salzburg

- Expertisezentrum für seltene Knochenerkrankungen, Störungen des Mineralhaushaltes und Wachstumsstörungen, Wien

- Expertisezentrum für maligne Knochen- und Weichteiltumore für seltene Knochenerkrankungen, Störungen des Mineralhaushaltes und Wachstumsstörungen, Graz

- Expertisezentrum für seltene und komplexe Epilepsien, Salzburg

- Expertisezentrum für seltene Bewegungsstörungen, Innsbruck

- Expertisezentrum für Genodermatosen mit Schwerpunkt Ichthyosen (Verhornungsstörungen), Innsbruck

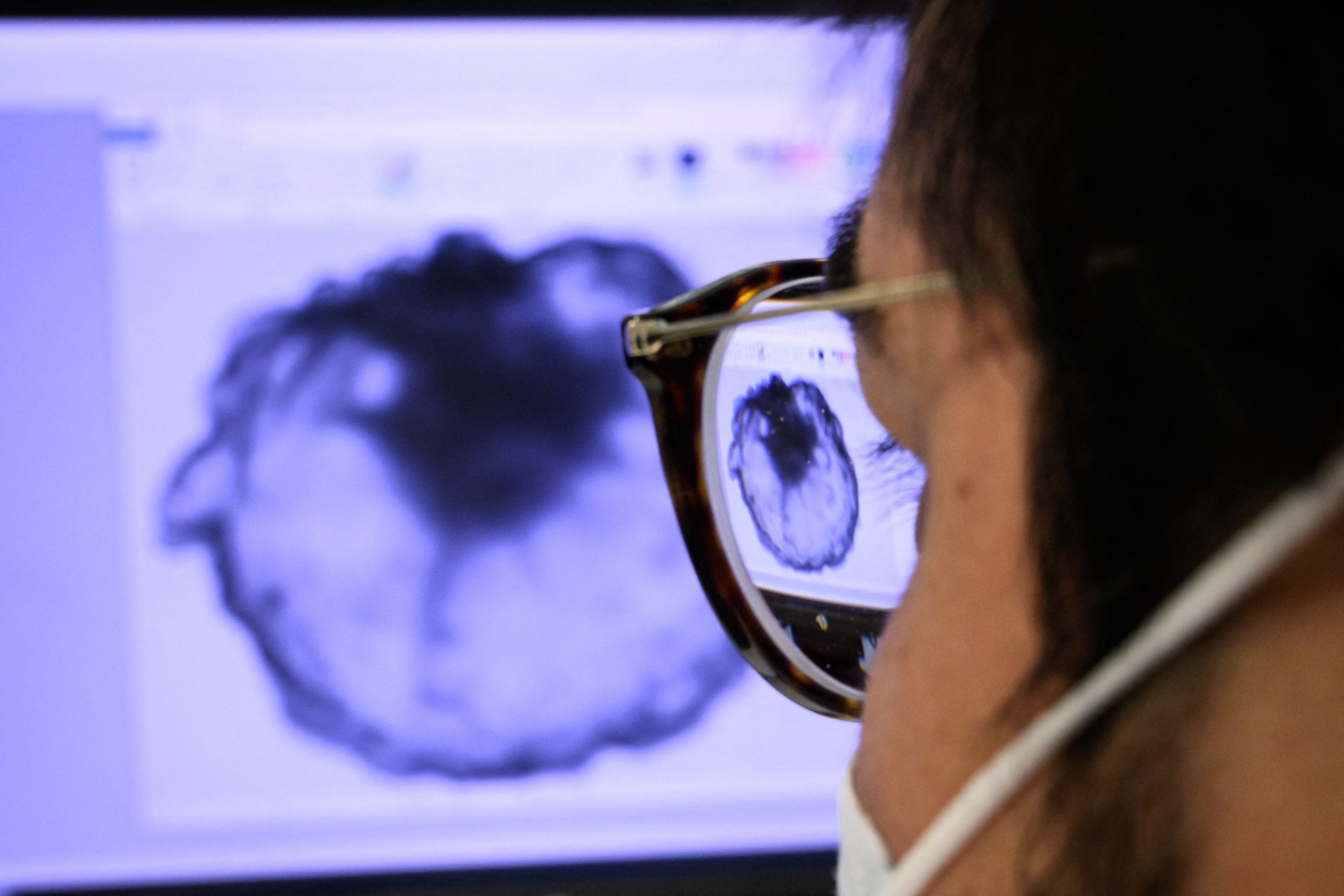

Da es bei Rare Diseases klarerweise geringe Fallzahlen gebe, „sind internationale Kollaborationen immens bedeutsam“, weiß auch Georg Stary, Experte von der Universitätsklinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien und Co-Director des LBI-RUD zu berichten (siehe „Hintergrund: Das LBI-RUD läuft aus„). Da gehe es z.B. darum, eine Gruppe von Betroffenen anhand von international verfügbaren Daten zu analysieren, um die Relevanz eines bestimmten Gendefekts nachzuweisen.

Ebenso seien bei der Übertragung von Forschungserkenntnissen in den klinischen Bereich so manche Hindernisse zu nehmen. „An belastbare Patientenzahlen zu kommen, ist durchaus eine Herausforderung“, so Stary. Nationale wie internationale Vernetzung ist auch für klinische Studien, die themenimmanent kleinste Patientengruppen umfassen, zentral. Daher seien die meisten Phasestudien eben „multicenter studies“, die an mehreren Forschungseinrichtungen durchgeführt werden.

Stetige Entwicklung, Aufklärungsquote steigt

Durch die Forschung an diversen Gendefekten von Orphan Diseases könne man oft auch andere Krankheitsprozesse besser verstehen und Rückschlüsse auf Funktionen ziehen, die vorher nicht so klar waren, erläutert Stary. So sei es möglich, durch ein defektes Gen, das eine bestimmte seltene Erkrankung bewirkt, Erkrankungen, die sich ähnlich präsentieren, besser einzuordnen, erklärt der Wissenschafter den Wert der Forschung, die über die Arbeit an der seltenen Krankheit hinauszeigt.

Die Zahl der bekannten seltenen Erkrankungen ist über die Jahre stetig gewachsen. „Früher wusste man nicht, was dahintersteckt und hat die Erkrankung anhand der klinischen Symptome beschrieben. Von diesen Symptomkomplexen ausgehend weiß man mittlerweile weit mehr, da man in manchen Fällen die verantwortlichen Gendefekte kennt“, so Stary, dessen wissenschaftlicher Schwerpunkt die Immunologie der Haut ist.

Eine große Anzahl seltener Erkrankungen (rund 80 Prozent) sei genetisch bedingt. Da aber ein guter Teil dieser Erkrankungen noch nicht verstanden werde, sei deren Aufklärung ein Forschungsauftrag für die Zukunft. „Daher haben wir unseren Institutsnamen so gewählt, da das Englische „undiagnosed“ die Doppeldeutigkeit hat, dass ein Patient undiagnostiziert ist, weil zum Beispiel bisher niemand eine Diagnose stellen konnte, oder es sich um eine Erkrankung handelt, die man nicht diagnostizieren kann, da man die genetische Ursache noch gar nicht kennt“, erklärt Boztug. Somit können die 80 Prozent einer genetischen Ursache nur eine Schätzung sein. Der optimistische Blick in die Zukunft hinsichtlich der stetigen Weiterentwicklung der genetischen Wissenschaften ist für Boztug, dass „die undiagnosed diseases weniger werden, da sie irgendwann zu rare diseases werden.“

Lotse durch’s Gesundheitstsystem

Ein massiver Unterschied zu „klassischen“ Erkrankungen ist laut Karall, dass man etwa mit Diabetes zu jedem Praktiker gehen könne und eine Erstberatung bekommen werde. Bei Rare Diseases dagegen gehe das (noch) nicht. „Es sollte angestrebt werden, dass auch von seltenen Krankheiten Betroffene von der Diagnostik bis zur Betreuung wohnortnah versorgt werden. Die Expertise soll reisen, nicht der Patient“, meint Karall, die auch Obfrau des Forums Seltene Krankheiten ist, ein österreichweiter virtueller Zusammenschluss von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener medizinischer Berufe, die sich um die Betreuung von Menschen mit seltenen Erkrankungen bemühen.

Boztug spricht diesbezüglich die Problematik des „diagnostic delays“ an: „Im Durchschnitt dauert es über vier Jahre bis eine seltene Krankheit überhaupt diagnostiziert wird.“ Diese Zeitspanne zu verkürzen, sei ein wesentlicher Ansporn für die verschiedenen medizinischen Disziplinen und könne gelingen, indem man entsprechende Zentren bildet, in denen Diagnostik, Aufklärung und Forschung integriert seien. Durch die Verzögerungen des „diagnostic delay“ steige nämlich die Gefahr für Sekundärschäden bei Patienten, die als Folge einer verzögerten Behandlung auftreten können. „Die Betroffenen durchlaufen oft viele verschiedene, teils invasive Diagnostikmethoden bei unterschiedlichsten Ärzten, bis sie bei der richtigen Stelle landen, wo sie schließlich die passende Diagnose bekommen“, schildert der Mediziner.

Für „rare“ aber auch „undiagnosed“ Fälle gebe es im heimischen Gesundheitssystem häufig keine klare Anlaufstelle: „Dafür wollen wir in Zukunft bessere Strukturen schaffen. Wohin wendet sich ein Patient mit einer seltenen, syndromalen Erkrankung (Anm.: verschiedene Organsysteme sind betroffen), wer dient als Lotse?“, umreißt der Wissenschafter die Zielsetzung „Verbesserung der Strukturen für die Betroffenen“. „Wer kümmert sich darum, dass der Patient koordiniert die verschiedenen Fachärzte, die es für eine integrierte Diagnostik und Behandlung braucht, aufsucht? Das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung, die unser System bisher nicht perfekt abbildet“, so Boztug, der auch Professor im Fachbereich Kinderheilkunde und Entzündungsforschung an der Meduni Wien ist, weiter.

Was mit Lotsenfunktion gemeint ist? „Jemand führt den Betroffenen durch das System und behält den Überblick.“ Boztug bringt auch die Wirtschaftlichkeit ins Spiel: „Durch eine strukturierte Koordination werden Doppelgleisigkeiten, die unnötig Kosten verursachen, verhindert.“ Da gebe es erhebliches Sparpotenzial, wenn man die Ressourcen effizienter einsetzen würde, meint er.

Apropos Kosten

Durch schnellere Diagnosen könnten neben der Verhinderung von Sekundärschäden auch bei den Therapien Kosten gesenkt werden, indem Therapien rasch gezielt eingesetzt werden. „Da bin ich schon optimistisch, dass wir unsere Ressourcen besser und zielgerichteter nutzen können, und nicht alles immer nur teurer werden muss“, meint Boztug.

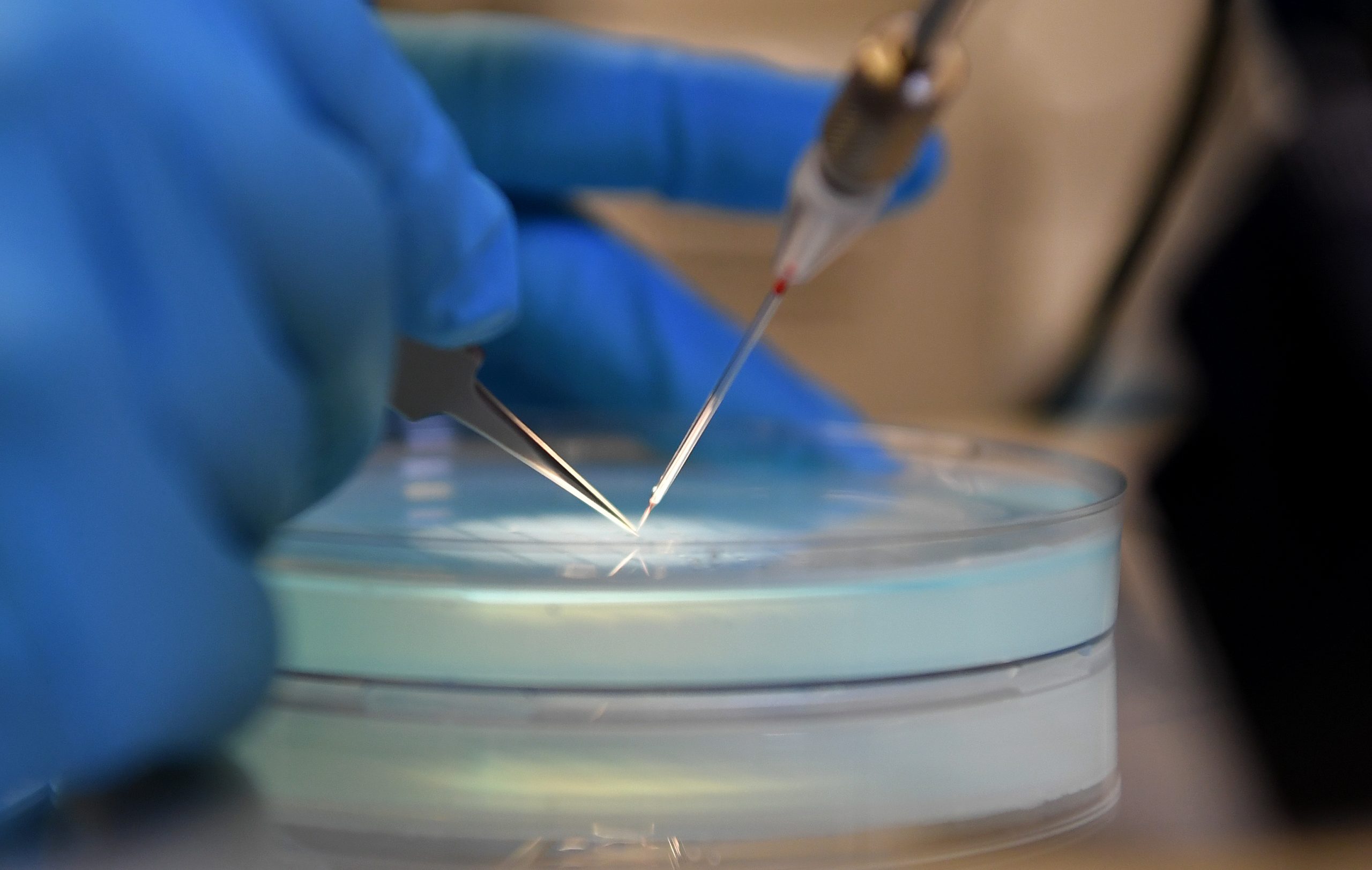

Bei den Kosten stellt sich klarerweise die Frage, wie weit sich ein Gesundheitssystem Patienten mit seltenen Krankheiten leisten kann und will. Für die Wissenschafterinnen und Wissenschafter im Kern eine politische Frage. Stary dazu: „Es gibt seltene Erkrankungen, die durchaus ähnlich behandelt werden können wie häufiger auftretende. So kann man etwa gewisse immunlogische Störungen, die auf einen Gendefekt zurückgehen, ebenso mit einer Stammzellen- oder Knochenmarktransplantation behandeln. Das gilt für diverse Arten der Leukämie. Wenn man jedoch maßgeschneiderte Therapien für gewisse Gendefekte entwickeln möchte, ist das dann natürlich etwas ganz anderes.“ (siehe: „Seltene Erkrankungen: Hürden und Erleichterungen in der Medikamentenentwicklung“)

Durch die geringen Fallzahlen der einzelnen Erkrankungen werden in den diversen Zentren Betroffene aus verschiedenen Bundesländern betreut, was, wie Karall berichtet, in der förderalistischen Gesundheitsstruktur Österreichs für Kostendiskussionen sorgen kann. Sie ergänzt jedoch, dass es in ihrem Fall jede Unterstützung durch die Universität gegeben sei.

Eine interessante Idee sieht sie darin, die Forschung und Behandlung seltener Krankheiten aus einem Topf zu finanziert, womit man das Hin- und Herschieben der Kosten zwischen Bereichen (Krankenhausträger, Gesundheitskassen, niedergelassener Bereich, …) verhindern könnte.

Daten suchen

Ein permanentes Ringen ist auch das um Daten (siehe: „Künstliche Intelligenz und virtuelle Netze gegen seltene Krankheiten„). Karall dazu: „Wie kommt ein vermutlich Betroffener zu seiner Diagnose, oder anders gesagt, wie findet man Menschen mit einer seltenen Erkrankung? Weil die Diagnose, also zu wissen, was es ist und woher es kommt, ja immer der erste Schritt ist, bevor man überhaupt überlegen kann, ob man eine Therapie dafür findet oder nicht. Das ist eine ständige Herausforderung für die Forschung, die medizinische Betreuung, aber auch für die Betroffenen selbst. Österreich hat daher 2009 mit der Erstellung des Nationalen Aktionsplan für seltene Erkrankungen (NAP.se) begonnen, der schließlich 2015 vorgelegt wurde und immer wieder evaluiert wird. Darin wurde versucht, derartige Fragen zu formulieren und Antworten darauf zu finden.“

In der Datenbank Orphanet werden systematisch die wichtigsten Informationen zu Rare Diseases – so auch zu heimischen Forschungsinstitutionen – erhoben.

Am NAP ist man laut der Medizinerin ständig „dran“. Der Beirat Seltene Erkrankungen z.B. tage zwei bis drei Mal im Jahr und verfolge die Umsetzung der einzelnen vereinbarten Maßnahmen. So werde auch daran gearbeitet, wie man am besten Betroffene identifizieren könne. „Wichtige Eckpunkte sind noch offen – z.B. Designation von Expertisezentren, Kodierung von seltenen Erkrankungen, bundesweit einheitliche Finanzierung von Diagnostik und Therapie. Aber die Schritte erfolgen einer nach dem anderen“, schildert Karall.

Boards für seltene Krankheiten

Im ärztlichen Alltag läuft sehr viel über persönliche Kommunikation und die Erfahrung im jeweiligen Bereich. Im Anlassfall werden die Netzwerke aktiviert und Expertinnen und Experten verschiedener Disziplinen beigezogen. Mittlerweile haben sich in den Zentren Boards für verschiedene seltene Krankheiten ähnlich den Tumorboards etabliert. (Dabei besprechen und analysieren Fachleute verschiedener Disziplinen Diagnose- und Therapieoptionen für die Patientinnen und Patienten). Die Notwendigkeit dafür ergibt sich unter anderem auch daraus, dass die Zentren unterschiedliche Schwerpunkte haben.

Boards für seltene Erkrankungen sind laut Kaan Boztug in Wien im Bereich der Kinderheilkunde etabliert. Besonders wichtig seien sie bei „undiagnosed“ Fällen, wo die verschiedenen Disziplinen ihre Expertise zusammenführen: „Dinge, die im Team besprochen werden, sind gesamtheitlich besser und durchdachter. Trotzdem braucht es eben den ‚Lotsen‘, der sich federführend um den Fall kümmert.“