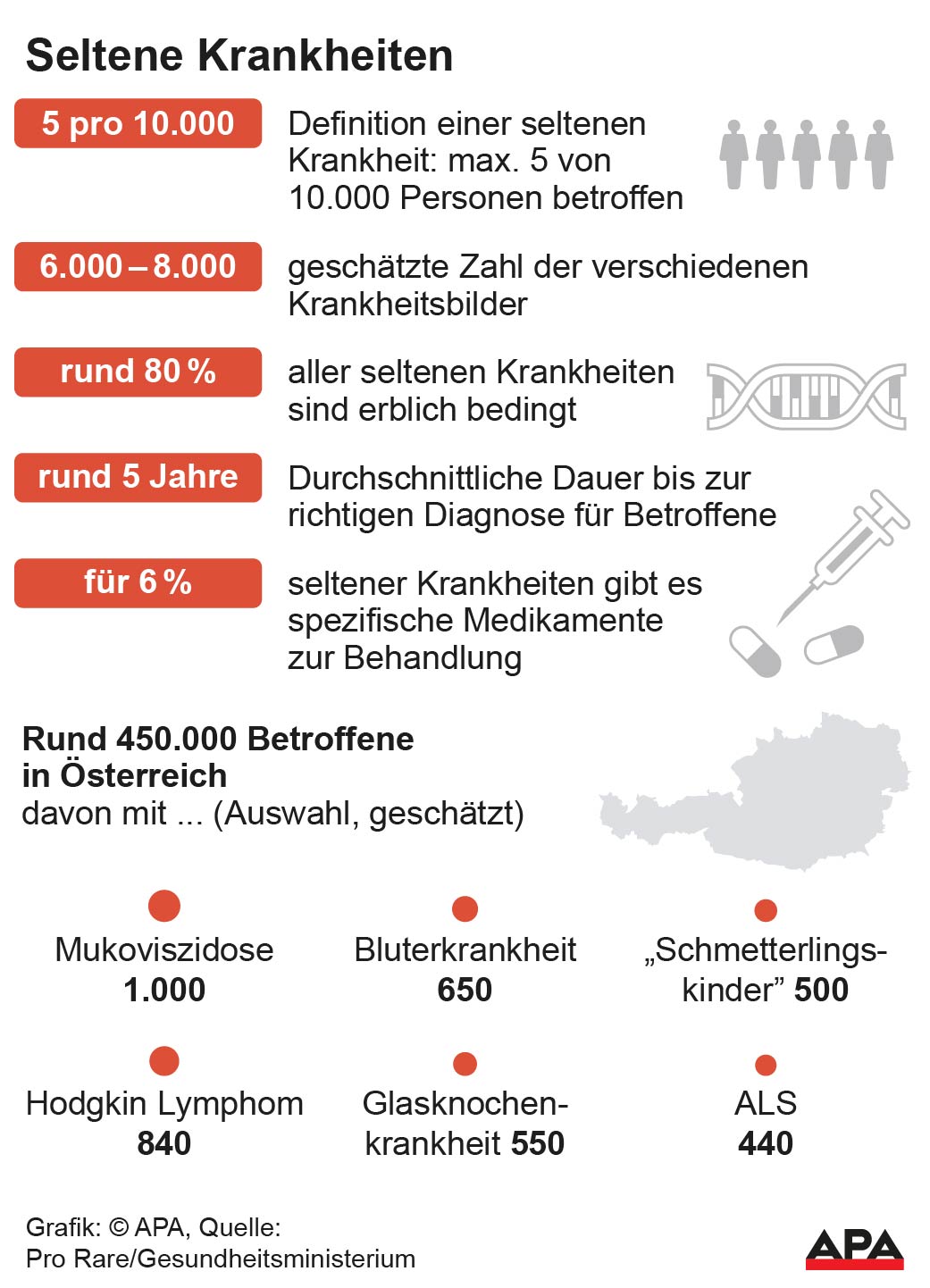

Die Diagnose ist schwierig und langwierig, die Behandlungsmöglichkeiten sind überschaubar und die Entwicklung von entsprechenden Medikamenten teuer. Seltene Krankheiten betreffen rund 450.000 Personen in Österreich, ein großer Teil davon Kinder und Jugendliche. Nur rund sechs Prozent gelten als spezifisch medikamentös behandelbar. Der Forschungsbedarf ist enorm. Welche Hürden und Beschleuniger es dabei gibt und welche Rolle die Digitalisierung spielt, erklären Expertinnen und Experten im aktuellen Themenschwerpunkt von APA-Science.

Thema

Seltene Krankheiten

Geringe Fallzahlen, teils teure Medikamente sowie wenige spezialisierte Ärztinnen und Ärzte erschweren Diagnose und Therapie.

Rund 6.000 bis 8.000 Krankheitsbilder

Eine Krankheit gilt in der Europäischen Union als selten, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Personen betroffen sind. Geschätzte fünf Prozent der Bevölkerung weisen eines der 6.000 bis 8.000 Krankheitsbilder auf. Der Weg zu einer korrekten Diagnose dauert hierzulande laut Fachleuten oft mehrere Jahre. „Was derartige Erkrankungen selten macht, sind die verschiedenen, meist genetischen, aber auch auto-immunologischen Ursachen“, erklärt Georg Stary, Experte von der Universitätsklinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien und dem Ludwig Boltzmann Institute for Rare and Undiagnosed Diseases (LBI-RUD).

Etwa 50 Prozent der seltenen Erkrankungen entfallen auf Kinder. „Ist die Erkrankung angeboren, wird ein schwerer Verlauf früh sichtbar. Das heißt aber gleichzeitig, dass die andere Hälfte erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wird“, so Daniela Karall vom Department für Kinder- und Jugendheilkunde der Medizinischen Universität Innsbruck und Obfrau des Forums Seltene Krankheiten.

Ein massiver Unterschied zu „klassischen“ Erkrankungen ist laut Karall, dass man etwa mit Diabetes zu jedem Praktiker gehen könne und eine Erstberatung bekommen werde. Bei seltenen Erkrankungen dagegen gehe das (noch) nicht. „Es sollte angestrebt werden, dass auch diesbezüglich Betroffene von der Diagnostik bis zur Betreuung wohnortnah versorgt werden. Die Expertise soll reisen, nicht der Patient“, meint Karall.

„Dank des medizinischen und akademischen Fortschrittes wissen wir heute, dass sich unter großen Gruppen von Krankheiten häufig viele verschiedene Einzelerkrankungen finden“, verweist Kaan Boztug, Direktor des LBI RUD und Professor im Fachbereich Kinderheilkunde und Entzündungsforschung an der MedUni Wien, gegenüber APA-Science beispielsweise auf die Vielzahl an Tumorerkrankungen (siehe „Seltene Krankheiten – Auf der Suche nach der Struktur“). Der Anteil der seltenen Erkrankungen wachse mit einem immer besseren Verständnis der Komplexität: „Was oberflächlich gleich aussieht, ist noch lange nicht die gleiche Erkrankung.“

Vieles was hierzulande an Forschung passiert, ist laut Expertinnen und Experten qualitativ sehr gut. „Es fehlen aber die konkreten Finanztöpfe, um einen gemeinsamen Prozess in Österreich anzuschieben, mit dem man internationale Sichtbarkeit bekommt“, umreißt Boztug die Situation. Hier kommen Österreichs Expertisezentren, die Vollmitglieder in einem Europäischen Referenznetzwerk (ERN) sind, ins Spiel. Sie sind hochspezialisierte klinische Einrichtungen, die im Sinne einer überregionalen Versorgung als zentrale Anlaufstellen für definierte Gruppen seltener Erkrankungen fungieren. Außerdem soll laut den Fachleuten die internationale Vernetzung der Expertinnen und Experten optimiert werden.

Da es bei seltenen Krankheiten klarerweise geringe Fallzahlen gebe, „sind internationale Kollaborationen immens bedeutsam“, weiß auch Georg Stary, Experte von der Universitätsklinik für Dermatologie der Medizinischen Universität Wien und Co-Director des LBI-RUD. Die Zahl der bekannten seltenen Erkrankungen sei über die Jahre stetig gewachsen. „Früher wusste man nicht, was dahintersteckt und hat die Erkrankung anhand der klinischen Symptome beschrieben. Von diesen Symptomkomplexen ausgehend weiß man mittlerweile weit mehr, da man in manchen Fällen die verantwortlichen Gendefekte kennt“, so Stary.

Teure Medikamentenentwicklung

Neben dem oft langen und mühseligen Weg zur Diagnose ist bei seltenen Krankheiten auch die Behandlung durchaus schwierig. „Aufgrund der geringen Anzahl an Patientinnen und Patienten pro Land gibt es für die einzelnen Erkrankungen meist nur ein begrenztes Wissen und auch nur wenige spezialisierte Ärztinnen und Ärzte“, so Alexander Herzog, Generalsekretär des Verbands der pharmazeutischen Industrie (Pharmig). Dies erschwere auch die Planung und die Durchführung klinischer Studien.

Was die Medikamentenentwicklung betrifft, will aufwändige Forschung auch finanziert sein. Durch die geringe(re) Zahl an Patientinnen und Patienten sind die Preise bei den sogenannten Orphan Drugs teils sehr hoch. Erleichterungen brachte die Implementierung einer Orphan-Verordnung durch die EU im Jahr 2000. Als Orphan Drug werden dabei ausschließlich Medikamente beschrieben, die für seltene schwere und tödliche Erkrankungen bestimmt sind, und für die es aktuell noch keine zufriedenstellende Therapieoption gibt, oder die einen erheblichen Nutzen gegenüber einer bereits vorhandenen Therapie haben.

Für die Produkte besteht eine Marktexklusivität ab Marktzulassung von zehn Jahren. Generika und Biosimilars dürfen in dieser Zeit nicht angeboten werden. Zudem gibt es erhebliche Vergünstigungen bei der wissenschaftlichen Beratung, den Gebühren bei der zentralen Zulassungsstelle sowie weitere Fördermaßnahmen durch die EU (siehe „Seltene Erkrankungen: Hürden und Erleichterungen in der Medikamentenentwicklung“).

Seltenen Bewegungskrankheiten auf der Spur

EU-Verordnung in Evaluierung

Allerdings wurden von der Europäischen Kommission auch Schwachstellen in der EU-Verordnung bemängelt, so dass sich diese derzeit in der Evaluierung befindet und im Frühjahr 2023 eine überarbeitete Version zu erwarten ist. Brigitte Schwarzer-Daum, stv. Vorstand der Univ. Klinik für Klinische Pharmakologie der Medizinischen Universität Wien und Österreichs Delegierte zum Komitee für Orphan Medicinal Products (COMP) der EMA, hofft auf mehr nationale Forschung im Bereich der klinischen Studien, die durch weitere finanzielle Anreize und bessere Arbeitsbedingungen möglich werden könnten.

„Von 2000 bis 2022 gab es insgesamt knapp 4.200 Einreichungen bei der EMA für einen Orphan Drug-Status, dem in rund 2.750 Fällen stattgegeben wurde. Davon wurden inzwischen 231 Medikamente neu in Europa für seltene Erkrankungen zugelassen“, so Schwarzer-Daum. Boztug, der auch als wissenschaftlicher Leiter der St. Anna Kinderkrebsforschung tätig ist, glaubt nicht, dass für jede seltene Erkrankung ein eigenes Medikament gefunden werden muss. Nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip sollte man schauen, welches Medikament für welchen Patienten mit welcher seltenen Erkrankung geeignet sein könnte. Nur so sei es möglich, für einen guten Teil der seltenen Erkrankungen adäquate Therapien zu identifizieren.

Neben der Verteilung der Gelder stellen auch Verzögerungen in der Verabreichung der Medikamente Hürden dar. „Beispielsweise entscheiden die einzelnen Bundesländer, welches Spital die entsprechende Versorgung übernimmt. Betreffend Erstattungen wäre eine eigene Kommission ratsam, die gemeinsam und nicht mehr lokal über die Verabreichung diskutiert. Die Bundesländer sind sich diesbezüglich noch uneins“, sagt Thomas Czypionka, Head of Health Economics and Health Policy am Institut für Höhere Studien Wien (IHS).

Nanotechnologie gegen Morbus Fabry

Ein neues Medikament zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Morbus Fabry ist beispielsweise aus dem EU-Projekt Smart4Fabry hervorgegangen. Bei der Erbkrankheit, die eine von 40.000 Personen betrifft, werden Organe geschädigt, weil bestimmte Stoffe im Körper nicht abgebaut werden können. Bisher wird Morbus Fabry mittels Enzym-Ersatztherapie behandelt: Erkrankte Personen erhalten intravenöse Infusionen mit einem gentechnisch veränderten Enzym.

„Das ist eine teure Behandlung, die zudem häufig wiederholt werden muss. Der im Projekt Smart4Fabry verfolgte Ansatz verwendet eine Formulierung, die das Enzym in Nanokapseln verpackt in den Körper bringt“, erklärt Thomas Birngruber von Joanneum Research, Forschungspartner des Projekts. Ergebnis: Die Verweildauer der Substanz im Blut konnte signifikant erhöht werden, wodurch die Patient:innen länger damit versorgt sind.

KI und Co. als Gamechanger?

Unterstützung erhält die Forschung an seltenen Erkrankungen auch durch den Trend zum Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und die Digitalisierung. Das hilft beispielsweise bei der Diagnose, erklärt Susanne Kimeswenger von der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie der Universität Linz. Sie arbeitet an der Erkennung eines sehr seltenen Hautkrebstyps, und zwar des kutanen T-Zell-Lymphoms, mittels KI. Dabei sollen künstliche neuronale Netzwerke dahingehend trainiert werden, dass sie diese „Tumorentität“ in Bildern von Gewebeproben feststellen (siehe „Künstliche Intelligenz und virtuelle Netze gegen seltene Krankheiten“).

Hrvoje Bogunovic von der Medizinischen Universität Wien verwendet Bilder der Netzhaut, um Maschinen lernen zu lassen, die koronare Herzkrankheit zu diagnostizieren. Anhand der kleinen Äderchen in der Netzhaut könne man nämlich den Zustand des Herz-Kreislaufsystems einschätzen. Durch den Trend zu größeren und diverseren Datenbanken werde es aber „ein Fortschreiten hin zu seltenen Erkrankungen geben“, prognostiziert der Experte im Gespräch mit APA-Science.

Epileptische Anfälle vorhersagen

Neurologe Tim von Oertzen vom Kepler Universitätsklinikum in Linz untersucht wiederum, ob man mit Hilfe eines Sensornetzwerks und künstlicher Intelligenz epileptische Anfälle feststellen oder sogar vorhersagen kann. Im Projekt „Epilepsia“ misst er mit Kollegen die Bewegungen und andere „Vitalparameter“ wie Atem- und Pulsfrequenz, Blutdruck und die Körpertemperatur. „Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden die Daten auf wiederkehrende Muster während eines Anfalles untersucht“, so der Mediziner.

Probleme in Hinblick auf Datensätze bereiten teilweise die niedrigen Fallzahlen bei seltenen Erkrankungen und die daraus resultierende Datenlage. Auch gebe es derzeit keine „breite künstliche Intelligenz für medizinische Bereiche“, erklärt Günter Klambauer vom Institut für Machine Learning der Universität Linz. Also müssen einzelne Maßlösungen erstellt werden, um Blutgefäßchen auf Augenhintergrundbildern zu analysieren, Tumorzellen auf Gewebeschnitten zu erkennen und Hauterkrankungen anhand von Handybildern zu identifizieren.

Portal zur Kinderkrebsforschung

Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht außerdem virtuelle Plattformen, Krankengeschichteregister und internationale Datenbanken. Im Rahmen des European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD wird beispielsweise der Aufbau einer Plattform für Daten und Ressourcen umgesetzt. Dort werden Forscher unterstützt, an anonymisierte Patientendaten zu kommen, um Medikamente und Therapien gegen die verschiedensten seltenen Erkrankungen zu entwickeln, erklärt Dieter Hayn vom AIT Austrian Institute of Technology. Biobanken werden ebenso „angedockt“ sein wie Datenbanken zu medizinischen Studien und ein Portal zur Kinderkrebsforschung, das am AIT aufgebaut wird.

Zudem etabliert man in Österreich und fünf anderen europäischen Ländern einen Survivorship-Passport (Langzeitüberlebenden-Pass) für Kinder, die eine Krebsbehandlung bekommen. „Den Patienten und dem Gesundheitspersonal wird damit ein Dokument in die Hand gegeben, in dem die Zusammenfassung der vorangegangenen Therapie aufgezeichnet ist“, so Günter Schreier vom AIT. Zugleich wird für jedes Behandlungsprofil ein Pflegeplan (Care Plan) mit Empfehlungen für Nachbehandlungen und Vorsorgeuntersuchungen erstellt. Hierzulande wird der Survivorship-Passport zunächst am St. Anna Kinderspital und an der St. Anna Kinderkrebsforschung (CCRI) umgesetzt.

Seltene Krankheiten – Auf der Suche nach der Struktur

Hört man heimischen Fachleuten für seltene Krankheiten zu, dann wird dazu in Österreich qualitativ gut geforscht. Was fehlt ist eine Struktur - sowohl für die Forschung als auch für die Betroffenen.

Seltene Erkrankungen: Hürden und Erleichterungen in der Medikamentenentwicklung

Therapieoptionen sind bei seltenen Krankheiten nicht gesichert. Dabei sind die Erkrankungen chronisch, oftmals lebensbedrohlich und machen invalide, so dass aufgrund des körperlichen und geistigen Zustandes keine Eigenständigkeit möglich ist.

Künstliche Intelligenz und virtuelle Netze gegen seltene Krankheiten

Virtuelle Plattformen, Krankengeschichteregister und internationale Datenbanken ermöglichen auch, für die Behandlung seltener Krankheiten Expertise und Vorgeschichte etc. einzuholen.

Das LBI RUD läuft aus

Das auf die Erforschung seltener Erkrankungen spezialisierte Ludwig Boltzmann Institute for rare and undiagnosed diseases (LBI-RUD) läuft Ende März 2023 aus.

Gastbeiträge

Pro Rare Austria gibt Menschen mit seltenen Erkrankungen eine Stimme

Elisabeth Weigand von Pro Rare Austria

Was es bedeutet mit einer seltenen Krankheit in Österreich zu leben

Jakob Mitterhauser ist Botschafter der seltenen Bewegungskrankheit "Friedreich Ataxie"

Mit Holzextrakten Wunden heilen

Anja Schuster von der Fachhochschule Salzburg